白血病の東洋医学的解説をするページです。 | 大阪の鍼灸治療家集団、鍼灸院 一鍼堂 |

大阪 鍼灸院(心斎橋) 一鍼堂 >体験談と症例集>白血病の東洋医学解説

白血病の東洋医学解説

はじめに

白血病は、いわゆる「血液の癌」とも呼ばれており、

その多くの原因は不明であるとされている。

白血病とはどのような病なのか、

また、どのように治療が行われるのかを以下にまとめた。

1.現代医学における白血病の概要

1)白血病を知るための前提知識

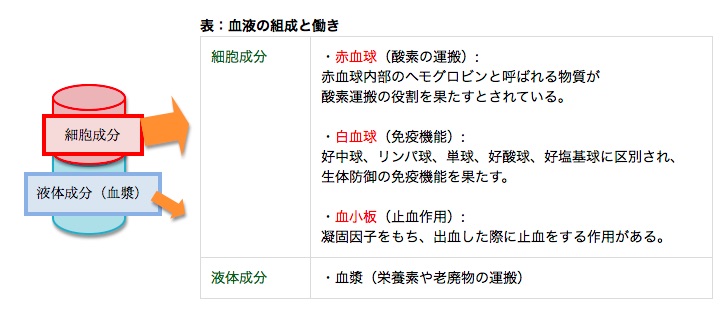

(1)血液の成分

人体内部を循環する血液は、

細胞成分と液体成分の二つからなる。

細胞成分は、赤血球、白血球、血小板からできている。

血液から細胞成分を除いたものを

液体成分(=血漿(けっしょう))という。

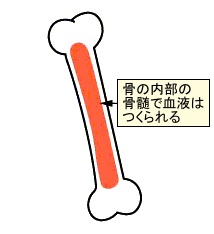

(2)骨髄と造血

骨髄は骨の内部にあり、出生後、

血液をつくる臓器は骨髄のみであるとされている。※注1

(胎児期には肝臓や脾臓などでも血液がつくられる。)

※注1

骨髄のみで造血が行われているというのが現代医学の通説であるが、

これに異を唱える説もある。

(千島学説:造血の主たる器官は骨髄ではなく小腸の絨毛であるという説)

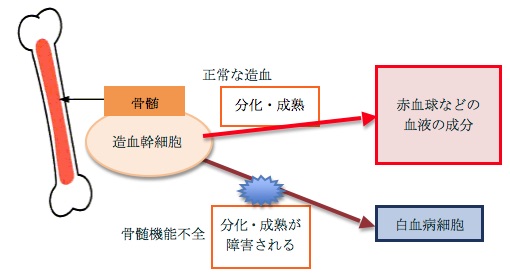

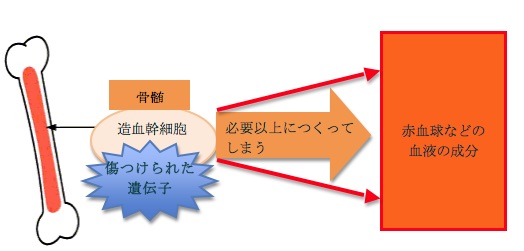

骨髄の中には「造血幹細胞」という細胞が存在し、

この細胞が「分化」や「成熟」という過程を経て

赤血球などのあらゆる血球成分となる。

白血病に罹ると、この「分化」と「成熟」が障害され

造血の秩序が乱されることになる。

2)白血病とは

白血病とは「血液細胞から発生した癌」といわれ、

癌に変化した血液細胞を「白血病細胞」と呼ぶ。

急性白血病にみられる「白血病細胞」は、

正常の血液細胞とは違って無秩序に増加し続けるために、

骨髄が白血病細胞に占領され、正常な造血ができなくなってしまう。

このような状態を「骨髄機能不全」と呼ぶ。

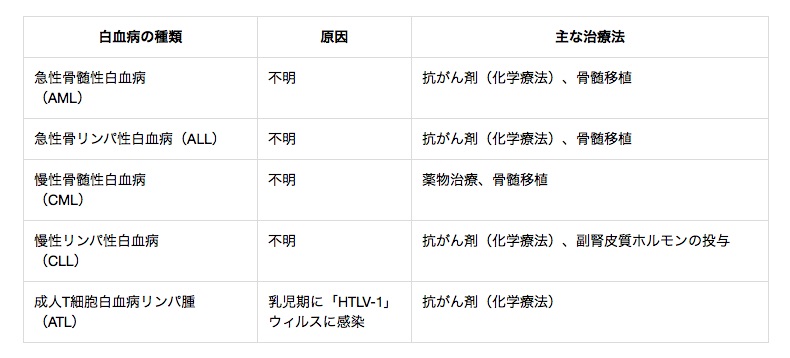

(1)白血病の種類

白血病は、その進行のパターンによって「急性」または「慢性」に区別され、

また、増殖している白血病細胞の起源によって

「骨髄性」または「リンパ性」に区別される。

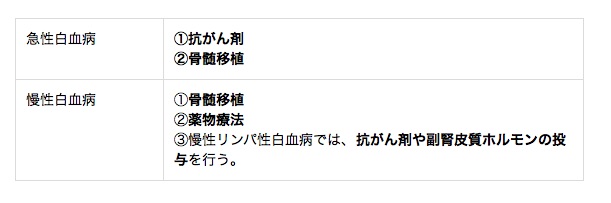

(2)白血病の種類ごとの、原因と主な治療法

急性白血病において、

ベンゼンやトルエンなどの化学物質や

放射線(原爆による被爆、原発事故による被爆など)に接触したことが

はっきりしている場合以外は、

原因不明とされるケースがほとんどである。

(親から子へ遺伝的に伝わる遺伝病でもない。)

乳児期に「HTLV-1」というウィルスに感染した人の中で

まれに40代以降になると「成人T細胞白血病リンパ腫」とよばれる

特殊なタイプの白血病にかかることがある。

(3)慢性白血病

慢性骨髄性白血病は、骨髄中の造血幹細胞の遺伝子が

なんらかの原因で傷つけられることから発生する。

造血幹細胞が損傷を受け、コントロールが効かずに

白血球や血小板のもとになる細胞を必要以上に作りすぎてしまう。

ここで作られる白血球は正常な白血球と同じはたらきをする。

すなわち、急性白血病にみられる機能の異常な白血球とは異なる。

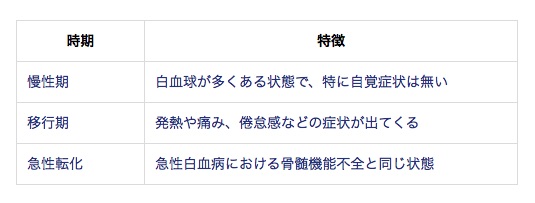

慢性骨髄性白血病は、その時期によって

以下の表のとおり3パターンに分類される。

また、慢性リンパ性白血病は、リンパ球が必要以上に増殖するもので、

日本ではその割合は少なく、白血病全体の2〜3%といわれている。

3)現代医学における白血病の治療

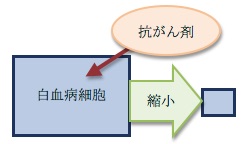

・抗がん剤

白血病細胞を抗がん剤によって攻撃し、

限りなくゼロに近い状態に減少させる。

ただし、抗がん剤は全身の様々な臓器に影響を与え、

多様な副作用が発生する可能性がある。

(副作用のない抗がん剤は存在しないともいわれている。)

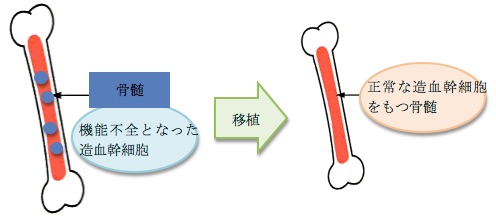

・骨髄移植

健康な提供者(ドナー)の骨髄を移植する骨髄移植は

強力な白血病の治療方法として知られている。

また、慢性骨髄性白血病では、骨髄移植のほか、

インターフェロン療法、グリベック療法といった薬物治療が主となる。

慢性リンパ性白血病では、抗がん剤や副腎皮質ホルモンの投与を行う。

2.東洋医学における白血病の考え方

中医学の文献の中には、

白血病を血液の癌としてとらえ、

癌証(後述)の一つの項目と解説しているものもある。

白血病について述べる前に、

東洋医学における「血液」「癌証」について述べていく。

1)血液

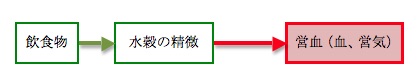

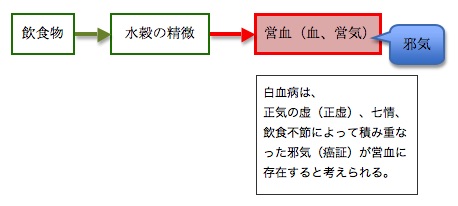

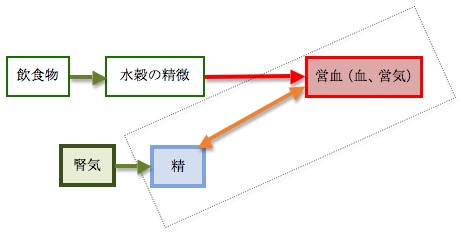

脈中を循行して人体を栄養する「血(けつ)」は、

飲食物が脾胃の運化によって

水穀の精微(すいこくのせいび)という物質に変化されたのち、

複数の臓腑の働きによって産生される。

血(けつ)を運行するはたらきのある気を「営気(えいき)」といい、

営気と血が一体となって体内の脈管を循ることから

それらをあわせて「営血(えいけつ)」という。

2)癌証

「癌証」とは、西洋医学にみられる数種の癌

(肺癌、胃癌、食道癌、膀胱癌、など)を包括する病症の概念である。

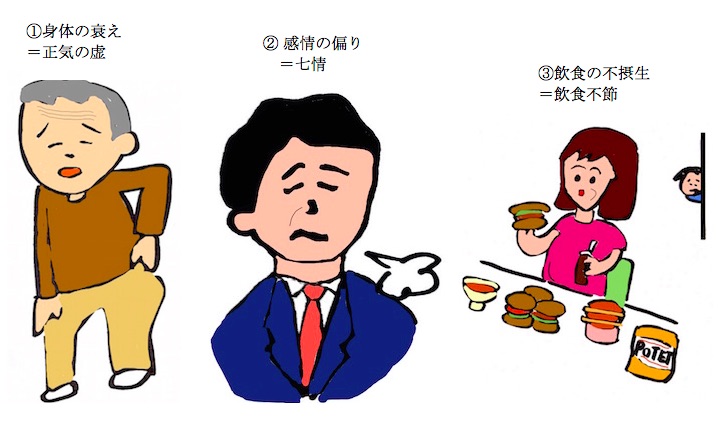

癌証の主な原因として、以下のようなものがあげられる。

①身体の衰え(=正気の虚(正虚)):年齢を重ねることによる体力の低下など

②感情の偏り(=七情):長期の精神抑鬱や激しい精神的ダメージなど

③飲食の不摂生(=飲食不節):味の濃い食べ物、脂っこい物、飲酒などを長期にわたって摂り続けるなど

癌は、その腫塊を

「積聚(しゃくじゅ、または、せきじゅ)」または「癥瘕(ちょうか)」といい、

様々な古文書にその積聚の形成についての記述がある。

古文書における積聚の形成についての記述

<霊枢 五変篇(第46)より>

・・・人之善病腸中積聚者、何以候之。

皮膚薄而不澤、肉不堅而淖澤、

如此則腸胃悪、悪則邪気留止、積聚乃傷。

脾胃之間、寒温不次、邪気稍至、

稸積留止、大聚乃起。・・・

読み:

人の善(よ)く腸中に積聚を病む者は、何を以てこれを候(うかが)わん。

皮膚薄くして沢(うるお)わず)、肉堅からずして淖澤(どうたく)たり、

此の如(ごと)くんば則ち腸胃悪く、悪ければ則(すなわ)ち邪気留止し、

積聚すれば乃ち傷(やぶ)る。

腸胃の間、寒温次せず、邪気やや至り、稸(ちく)積し留止し、

大いに聚まれば乃ち起こる。

意味:

腸中の積聚の病にかかりやすい人がいるが、どのように観察するのか?

その人は胃腸が丈夫ではないので、邪気が停留して積聚になりやすく、

腸や胃の正常な機能が損なわれるに至ることがあります。

もし腸と胃の間に寒温の差があれば、たとえ邪気が軽微なものでも蓄積停留し、

積聚を形成します。

また、積聚を含めた、あらゆる病理産物の形成のメカニズムについても

以下のように記述がある。

<霊枢 百病始生篇(第66)>

卒然逢疾風暴雨而不病者、蓋無虚、故邪不能獨傷人。

此必因虚邪之風與其身形、両虚相得、乃客其形。

読み:

卒然(そつぜん)と疾風暴雨に逢いて病まざる者は、蓋(けだ)し虚なし、

故(ゆえ)に邪独り人を傷(やぶ)る能(あた)わず。

これ必ず虚邪の風とその身形と、両虚相得るに因(よ)て、乃ちその形に客す。

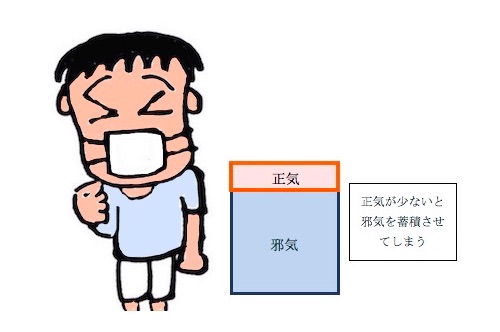

意味:

突然に疾風・暴雨に遭遇しても病気にならないのは、

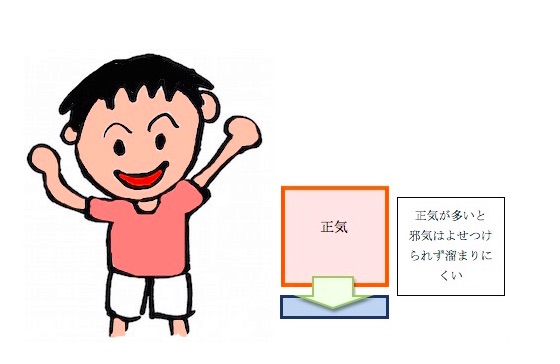

人の身体が壮健で正気が虚していないからです。

ですから邪気があってもそれだけでは発病させることはできません。

発病には身体が虚弱であること、

その上から賊風邪気の侵襲を受けることが必要で、

この2つが合致してそこではじめて疾病が発生するのです。

<素問 評熱病論(第33)>

・・・邪之所湊、其氣必虚。

読み:邪の聚(あつ)まる所、その気必ず虚たり。

意味:病理産物となり得る邪気は、正気が少ない場合に集まるのである。

その他、「諸病源候論(虚労病諸侯)」や、

「医宗必読(いそうひつどく)(積聚)」の中にも

「正気の虚の上に邪気を受け、

それが積み重なることによって積聚が形成される」

といった内容の記述がみられる。

以上から、癌証は、「正気の虚(正虚)」の状態が土台にあり、

その上で「七情」や「飲食不節」による素因が人体へ長期に作用して、

生体の大まかなバランスが失調(陰陽失調)することで産生されるといえる。

すなわち、正気が虚衰することが癌証の生長・発生の条件である。

癌証が急速に循行すれば、さらに正気を損傷し、

病理性の因子(邪気)が産生され、

正虚と同時に並存して、邪気の産生と正虚が相互に強まっていく。

このため、癌証は治療が困難であるといわれる。

癌証は、その弁証を、正気の虚の度合いや、邪気の強さなどを考察し、

どの部位に邪が存在するのかを判別する。

参考までに、難経の中の記述では、積聚が五臓のどこにあるかを

症状などの状態から判別している。

参考:難経五十六難より

肝之積、名曰肥気。

在左脇下、如覆杯、有頭足、久不愈。

令人発欬逆諄瘧、連歳不已。

読み:

肝の積、名付けて肥気(ひき)という。

左の脇下にあり、杯を覆した如く、頭足ありて久しく癒えず。

人をして咳を発し、逆し瘧せしめ、歳を連ねても已えず。

上記は、五臓のうちの肝に積聚がある場合の状態について述べられている。

以下、同様に、他臓の積聚についての記述が続く。

心之積、名曰伏梁。・・・

脾之積、名曰痞気。・・・

肺之積、名曰息賁。・・・

腎之積、名曰賁豚。・・・

読み:

心の積、名付けて伏梁(ぶくりょう)という。・・・

脾の積、名付けて痞気(ひき)という。・・・

肺の積、名付けて息賁(そくほん)という。・・・

腎の積、名付けて賁豚(ほんとん)という。・・・

白血病は、このような癌証が営血にあると考えられている。

3)白血病の弁証

白血病は、癌証の症状が営血にあり、

主として営血の消耗によって出現すると考えられ、

多くは「虚労(きょろう)」に包括される。

(虚労とは、慢性の虚弱性病症をいい、虚損(きょそん)、労怯(ろうきょう)ともいう。

臓腑、気血、さらに、陰陽の損傷を主な病機とする。)

血気(けっき:血の産生力や循環する力)が減少し、

これにしたがって邪気(病理産物)が生じ、

次第に、癌にみられる腫瘍、またはそれを形成する因子が形成される。

弁証は、臨床的に

「急労」(急性のもの)と「虚労」(慢性のもの)で

区別される。

(1)急労(きゅうろう)

古文書における急労についての記載

<聖済総録(せいさいそうろく)・急労より>

緣稟受不足、憂思氣結、

榮衛俱虛、心肺壅熱、金火相刑、

藏氣傳克、或感外邪。

故煩躁體熱、頰赤心忪、頭痛盜汗、

咳嗽咽干、骨節酸疼、

久則肌膚銷鑠、咯涎唾血者、皆其候也。

読み:

稟受(ひんじゅ)不足、憂思(ゆし)し気結ぶことにより、

栄衛(えいえい)俱(とも)に虚し、心肺(しんはい)壅熱(ようねつ)し、

金火(きんか)相刑(そうけい)し、

蔵気は克(こく)を伝え、或(あるい)は外邪を感受す。

故(ゆえ)に煩躁(はんそう)し熱を作(さく)し、頰赤く心忪し、

頭痛盜汗(とうかん)し、

咳嗽(がいそう)咽乾(いんかん)し、骨節酸疼し、

久しければすなわち肌膚(きふ)銷鑠(しょうしゃく)し、咯涎唾血する者、

皆其(そ)の候(そうろう)なり。

意味:先天的な正気の不足や、気が結ばれるほど思い悩むことによって

人体の内外を循行する気は不足し、心肺は熱に侵され、

五臓全体が熱邪の影響を受けるか、もしくは外から熱邪を受けてしまう。

ゆえに煩躁して熱がさかんになり、頬が赤く、頭痛や盗汗(寝汗)があり、

咳嗽し咽が乾き、関節がだるく痛み、

長引けば皮膚が力なく沈み込み、唾液に血が混ざるなどは皆この病である。

→ここでは急労の原因や症状について述べられている。

正気の重篤な虚によって虚熱や熱邪が猛威をふるい、

あらゆる症状が出ることが記されており、

陰虚熱性と弁証される。

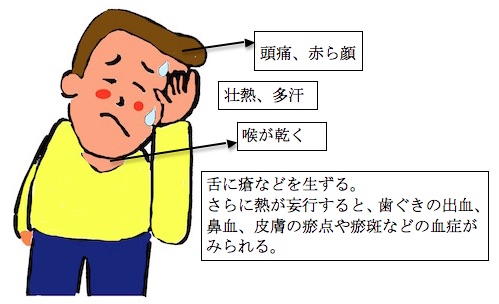

弁証:「陰虚熱性(いんきょねっせい)」

→正気全体を陰陽で分けた場合の陰の部分が不足し、熱がさかんになる状態

主な症状

五臓六腑の熱がさかんにになることから、

壮熱、喉の乾き、多汗、赤ら顔、頭痛、

舌に瘡(そう:皮膚の病変、創傷や損傷)などを生ずる。

さらに熱が妄行すると、歯ぐきの出血、鼻血、

皮膚の瘀点や瘀斑などの血症がみられる。

五臓六腑の中でも、熱を持ちやすい胃や心が大きく関係すると考えられている。

(2)虚労(きょろう)

古文書における虚労についての記載

<金匱要略(きんきようりゃく)

血痺虚労病脈証併治(けつひきょろうびょうみゃくしょうへいじ)

(第六)20条 より>

五労虚極羸痩、

腹満不能飲食、

食傷、憂傷、飲傷、

房室傷、飢傷、

労傷、経絡営衛気傷、

内有乾血、肌膚甲錯、両目黯黒、

緩中補虚、大黄䗪虫丸主之。

読み:

五労にて、虚極まり羸痩(るいそう:著しい痩せのこと)し、

腹満して食飲する能(あた)わず、

食傷(しょくしょう)、憂傷(ゆしょう)、飲傷(いんしょう)、

房室傷(ぼうしつしょう)、飢傷(きしょう)、労傷(ろうしょう)、

経絡栄衛気傷(けいらくえいえいきしょう)と

内に乾血有り、肌膚(きふ)甲錯(こうさく)し両目黯黒(あんこく)なれば、

中を緩め、虚を補う大黄䗪虫丸(だいおうしゃちゅうがん)之を主る。

意味:

五臓が疲労し大変虚して痩せ、

そのため消化不良で腹が張り、飲食できず、

また食傷(大食のため脾胃を傷める)、

憂傷(思い悩んで肺を傷める)、 飲傷(酒の飲み過ぎで正気をやぶる)、

房室傷(過度の性交で正気を使い果たす)、

飢傷(腹の減らし過ぎて栄養失調をきたす)、

労傷(疲れ過ぎ)、経絡栄衛気傷(運動のし過ぎ)などが原因で、

体内に滞った血があるために、肌がガサガサとして、

両方の視力が衰えて見えなくなる様になるものには、

中を緩めて虚を補う大黄䗪虫丸(だいおうしゃちゅうがん)が主治する。

→ここでは虚労の症状が主として記されている。

虚労は五臓全体が弱るが、

五臓の中の脾気の虚が主であるとされ、また、

正気の虚に加えて血液を構成する体液にも

損傷が及ぶ(陰分の虚)とされている。

それぞれ、脾気虚衰、気陰両虚と弁証される。

虚労①

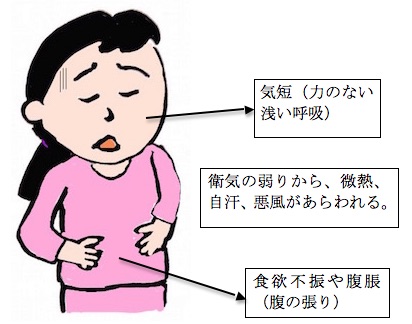

弁証:「脾気虚衰(ひききょすい)」

→五臓の中で脾が消化吸収を主るが、その脾の力が衰えた状態

主な症状

脾気が衰えるので、全身の倦怠感や

気短(きたん:気少、気不待続ともいい、力のない浅い呼吸をいう)がみられる。

また、食欲不振や腹脹(腹の張り)がみられる。

気の不足により、身体を外部から守る機能(衛気(えき)など)も衰えるので、

微熱、自汗(じかん:自然に汗が出る)、悪風(おふう:風を嫌う)が

あらわれる。

虚労②

弁証:「気陰両虚(きいんりょうきょ)」

→全身の体力の衰えなどを気虚というが、それに加え、

さらに陰分(人体を構成するもののうちの液体部分)の不足もみられる状態

主な症状

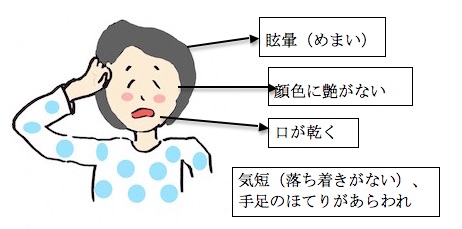

気虚と陰虚を兼ねているので、顔色は艶(つや)がなく、眩暈(めまい)、

気短(きたん:落ち着きがない)、

口が乾く、手足のほてりがあらわれる。

4)治療原則

これまで述べてきたように、

正気の虚が土台にあり、その上に病理産物が集結して起こるため、

治療においては正確にこれらの点を解決しなければならない。

(1)「養陰清熱(よういんせいねつ)」

→急労(陰虚熱盛)に対する。陰分を補い、偏った熱を治める。

(2)「益気健脾(えっきけんぴ )」

→虚労(脾気虚衰)に対する。衰えた脾の力を上げる。健脾益気ともいう。

(3)「気血双補(きけつそうほ)」

→不足した気を補いつつ、陰分を構成する血も補う。

5)その他の白血病治療

血液は骨髄で産生されることから、

髄液の働きを高めるために

腎気を補うことで血気を高めるという考え方もある。

「精血同源(せいけつどうげん)」という、

血と精の源は同じとする考え方に合致するものである。

最後に

癌や白血病に対する考え方は

その原因が不明なものも多いなど、未だ多くの点で未知である。

今後も考察が必要である。

[記事]大原

参考文献

黄帝内経 素問

黄帝内経 霊枢

傷寒雑病論(『傷寒論』『金匱要略』)

中医基本用語辞典

中医臨床 通巻125号(Vol.32 No.2)(東洋学術出版社)

難経の研究(医道の日本社)

実用中医内科学(東洋医学国際研究財団)

基礎中医学(燎原)

もっと知りたい白血病治療(医学書院)

経穴解説(メディカルユーコン)

血液と健康の知恵(地湧社)