糖尿病 (消渇)の東洋医学的解説をするページです。 | 大阪の鍼灸治療家集団、鍼灸院 一鍼堂 |

大阪 鍼灸院(心斎橋) 一鍼堂 >体験談と症例集>糖尿病 (消渇)の東洋医学解説

糖尿病 (消渇)の東洋医学解説

~糖尿病。中医学における「消渇」について~

東洋医学には、糖尿病という病名はないが、

中医学における「消渇」という証がこれに該当し、

後に紹介する原因によって、体内に熱が生じ、

その熱がために、多飲、多食、多尿といった症状が起こる。

・誘因

「有病口甘者名為何 何以得之 此五気之溢也

名曰脾癉 夫五味入於口 蔵於胃 脾為之行

其精気 溢在脾冷人口甘此肥美之所発

此人必数食甘美而多肥令人内熱甘者令人満

故其気上溢転為消渇」

『諸病源候論(ショビョウゲンコウロン)』より

訳:

口が甘くなる病を脾癉(ヒタン)という。

・・・脾癉の人は甘い物が好きでよく食べ太りやすい。

そういった人は食欲旺盛で、甘い物をよく食べ体に熱をこもらせる。

そのため消渇になるのである。

「論曰凡積久飲酒未有不成消渇」

『備急千金要方(ビキュウセンキンヨウホウ)』

訳:

酒をずっと長いこと飲んでいると消渇にならなかった者はいない。

とあり飲酒や暴飲暴食が消渇病と関わりの深いことがわかる。

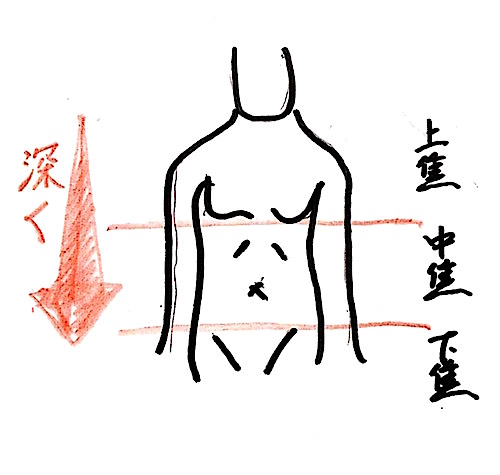

その熱の所在により、消渇は上焦、中焦、下焦という3つに分類される。

上、中、下は位置を表します。

上、中、下と進むにつれて、位置的に上にある臓腑から下の臓腑へ、

また下に行く程病は深くなる。

「消」には①消痩 ②消灼、消耗の2種類の意味がある。

「消渇」とは、渇いて多飲・多食・多尿するが、

かえって痩せて体重が減少するという「三多一少」と称される

一連の症状を伴う病床を指す。

と『中医基本用語辞典』には書かれている。

以下に症候による分類とその原因を書いておく。

1)上消(ジョウショウ)

・『景岳全書(ケイガクゼンショ)』には

「上消者、渴証也、大渴引饮、

随飲随渴、以上焦之津液。」

訳:

上消というのはのどが渇くことである。

上焦の津液がなくなるために、とてものどが渇き水を飲みたくなり、

飲んでは渇き渇いては飲む

とありのどが渇いてくるのを主な症状とする。

熱の所在は肺にある。症状は次の通りである。

〇口渇

肺に燥熱があるため、

津液が消耗(肺の水分)されるため、

体が水分を欲する。(飲外自救という)

〇多尿、頻尿

肺が病めば、当然、腎も弱る。

治法:

『丹渓心法附餘(タンケイシンポウフヨ)』には

「知其燥在上焦、属肺」

訳:燥熱が上焦にあるのは、肺に属す

とあり、肺の熱を冷ますことが大切である。

治療:清熱潤肺、生津止渇(肺の熱を冷やし、肺の津液を助けてやる)

2)中消(チュウショウ)

熱の所在が脾胃にある。

『丹渓心法附餘』には

「中焦受病、渇而飲食多、小便黄、経曰熱善消穀」

訳:

中焦が病を受けると、のどが渇いて飲食の量が増え、小便が黄色くなる、

医書ではこれを熱がよく食べ物を消化させるというのである。

・『黄帝内経素問(コウテイダイケイソモン)・奇病論(キビョウロン)』には

「肥者令人内熱、甘者令人中満、

故其気上溢、転為消渇」

訳:

味の濃い物は内熱を生み、甘い物は中焦をとどこおらせる

そのため火が上にのぼるように気が上にあふれ、消渇となる

・『霊枢(レイスウ)・師伝篇(シデンヘン)』には

「胃中熱則消谷、令人懸心善飢」

訳:

胃の中が熱を持つとよく消化され、よくお腹が空くようになる。

・『景岳全書』には

「中消者、中焦病也、多食善飢、不为肌肉、

而日加削瘦、其病在脾胃、又谓之消中也。」

訳:

中消とは中焦の病である。よく食べ良くお腹がすくが、

肉がつかず日に日に痩せていく。病は脾胃にあり、これを中消と言う。

とあり消穀善飢と痩せることは関連があり、ともに

胃に熱がこもったために起こると考えられている。

症状は次の通りである。

〇消穀善飢

いくら食べても空腹感が出る状況。胃に熱があるためです。

〇痩せる

胃に熱があるので、津液が消耗され水分がなく、

草木が枯れるように痩せていきます。

また、一身の津液が(水分)が減少するため便秘を伴いやすい。

治療:清胃火(セイイカ:胃にこもった熱をおろす)

潤燥通便(ジュンソウツウベン:胃腸に潤いをあたえて、お通じをよくする)

3)下消(ゲショウ)

熱の所在が腎にある。

『景岳全書』には

「下消者、下焦病也。

小便黄赤、為淋為濁、如膏如脂、面黒耳焦、

日漸消瘦、其病在腎・・。」

訳:

下消とは、下焦の病である。

小便が濃くなったり、濁ったりする。顔が黒っぽく耳が乾燥してくる。

日に日に体が痩せてゆく。その病は腎にある。

また

「下消証、小便淋濁、如膏如油、

或加煩躁耳焦、此腎水虧竭之証」

訳:

下消では小便が濁ったり、油のようになったり、

煩躁と耳の乾燥があることがある。これは腎水が虚したためである。

とあり尿の変化がおこるものは

腎の水が枯れてくるためにおこると考えられている。

症状は次の通りである。

〇尿量が多い、頻尿

腎の弱りがあるために有用な水分を吸収できず、排出してしまう。

〇尿渇

腎の固摂作用が弱り、体に有用な精微が尿で漏れてしまう。

湿渇でも尿渇は出ますが、尿量が異なります。

また他にも、腎の弱りがあるため、

腰痛、腰のだるさ、耳鳴、健忘(物忘れ)、

眩暈(めまい)、夢精、遺精(精子がもれる)

といった症状を伴いやすい。

治療:滋陰益精(ジインエキセイ:腎の陰分を補って、精気を高める)

補腎潤燥(ホジンジュンソウ:腎を補い、身体の乾きをを潤す)

また三消について「医学心悟」では渇としている。

また、これら上、中、下消を起こす原因は以下の通りである。

1)飲食失調

油っこいもの、甘いもの、辛いものが多い。

または多食にり脾胃に負担をかけることによって、体内に湿熱を生む。

これが生じると、口臭が生じる。

2)情緒失調

怒りやストレスによって肝気が鬱結する。

長引くとこれが熱化し、口渇が生じる。

また肝火により、目の充血、いらいらして怒りっぽい、

頭痛、不眠といった症状も出やすくなる。

3)腎虚によって起こる

腎が弱ると、多尿、頻尿の症状が起こる。

腎の弱る原因としては、生まれつき弱い場合や

性生活の不節制(房事過多)、過労、慢性疾患による消耗、

夜更かしなどが挙げられる。

古典にみると

「房室過度、至令腎気虚耗、下焦生熱、

熱則腎燥、燥則渇、腎虚不得制水液、故随飲小便」

である。

●養生について

「初食後、大饑時、此二時不得導引、傷人。

亦避悪日、時節不知時亦避。

導已、先行一百二十歩、多者千歩、然後食之。

法不使大冷大熱、五味調和。

陳穢宿食、虫蝎余残、不得食。」

『諸病源候論』

訳:

導引が終わったらまず百二十歩から

多い時には千歩ほど歩いた後に食物をとるのがよい。

原則として導引の前後には

寒性の強い食品や熱性の強い食品を使わず

五味の調和した食べ物を食べるべきである。

とあり

導引は運動と大きくとらえれば、

適切な食事と運動が消渇に対して有効であるとよめる。

現代医学における糖尿病

●糖尿病とは

糖尿病はなんらかの原因によって

・インスリンの分泌が減少する。

・体で糖分(グルコース)を利用できなくなる。

・糖分(グルコース)を体で作りすぎる。

といったことが体で起こる病気である。

インスリンって何?

インスリンは体内で血糖値を下げるホルモンである。

血糖値とは血管の中にある糖(グルコース)の量のことで、

インスリンは血管の中の糖を細胞へと押し込む働きがある。

糖が血管にたくさんあるといけないの?

糖分は細胞のエネルギーの源ですが、血管から細胞へ入らないとエネルギーになりません。

そのため、血管に糖がたくさんあると血管を傷をつけてしまいます。

糖尿病の合併症が全身でみられるのはこのためです。

どんな人がなりやすいの?

男女差はとくにありませんが、

女性で妊娠の後期に糖尿病を引き起こすことがあります。

多くは一過性で出産すると回復します。

また一般的に言う、甘い物の取り過ぎだけでは糖尿病なりません。

遺伝や環境などさまざまな要素が絡み合って発病すると言われています。

---------------------------------------------------------------------------------

糖尿病の分類

糖尿病には大きく分けてⅠ型とⅡ型がある。

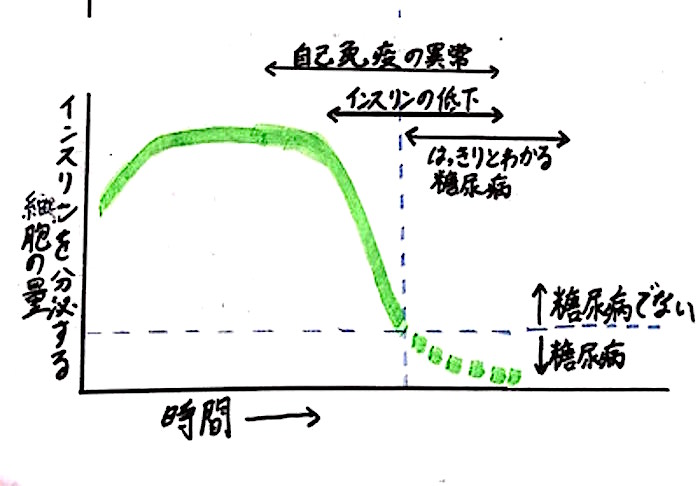

●Ⅰ型糖尿病

体の中でインスリンが全く作れなくなってしまったもの。

一般的に20歳以下で発症しやすい。

明らかな症状が出る前に自己免疫の失調によって

インスリンをつくる膵臓の細胞が壊される。

なんとかインスリンを作る細胞が8割程度壊されるまでは

ハッキリとした症状ががなく

その後、インスリンを必要とする時期(感染症にかかったときや思春期)

に急激に悪化する。

そのためⅠ型糖尿病は自己免疫との関わりが強くかんがえられます。

●Ⅱ型糖尿病

インスリンは出ているが、体の中で上手く利用できないもの。

インスリンがいつもと違う分泌を引き起こすことが特徴的です。

年齢が上がるにつれて発症しやすくなります。

またⅡ型糖尿病の約八割は肥満です。

これは肥満細胞がインスリンが体内で利用されるのを邪魔しているためです。

どちらも初期症状は口渇、多飲、多尿がみられる事が多く、

自覚が無い場合も少なくありません。

---------------------------------------------------------------------------------

糖尿病の合併症

糖尿病で気を付けなければならないのは、

合併症が多くあるということです。

以下、三大合併症について述べます。

●糖尿病性神経障害(トウニョウビョウセイシンケイショウガイ)

神経を栄養する毛細血管が糖尿病によって傷つけられてしまうために

おこると考えられています。

糖尿病になってから5年以内で起こりやすいです。

症状としてはしびれがよくみられ、

細かい血管の多い手先や足先でみられることが多いです。

末端を栄養できないと怪我をしたときに治らず

壊疽をおこすため常に怪我には注意する必要があります。

●糖尿病性網膜症(トウニョウビョウセイモウマクショウ)

身体の中でも細い血管がある網膜は、損傷を受けやすい部分の一つです。

糖尿病がおこってから、数年〜10年のうちにおこりやすいと言われています。

日本での失明の原因の一位でもあります。

おこる症状としてはなにかモヤや蚊の様なものがみえる(飛蚊症ヒブンショウ)、

急激な視力の低下などがあげられます。

眼の違和感を感じたために

眼科に行ってはじめて糖尿病と診断されるケースも多く、

糖尿病患者の人は年に一度は眼科で検診することが推奨されています。

●糖尿病性腎症(トウニョウビョウセイジンショウ)

細い血管が多い腎臓もまた、糖尿病の影響を受けやすい場所の一つです。

糖尿病がおこって10年以上経つとおこりやすいと言われています。

症状としては小便に蛋白が混じったり脚がむくんだりしてきます。

悪化してゆくと腎臓の機能が低下して人工透析が必要となります。

[記事:盧]

---------------------------------------------------------------------------------

参考文献

『黄帝内経素問』

『霊枢経』

『金匱要略』

『諸病源候論』

『丹渓心法附餘』

『景岳全書』

『方剤学』医歯薬出版

『ジェネラリストのための内科外来マニュアル』医学書院

『Harrison's Principles of Internal Medicine 19th ed 』