不妊症の東洋医学的解説をするページです。 | 大阪の鍼灸治療家集団、鍼灸院 一鍼堂 |

不妊症の東洋医学解説

不妊症は、妊娠を希望する夫婦が2年以上妊娠しないことをいいます。

当院でも数多くの症例があり、

(不妊症の症例集→https://www.1sshindo.com/case/sterility.html)

・検査では特に問題がないのに授からない

・人工授精・体外受精にむけて体調を調えたい

・高齢で何度も体外受精にチャレンジしている

・自然妊娠できる体作りをしたい

・2人目がなかなか授からない

・卵の質を上げたい

など、不妊症といっても

人によって様々な背景があります。

東洋医学史においても、

「全不産」(『千金要方』孫 思邈(ソン シバク 541年頃〜 682年頃)著)や

「無子」(『脈経』王叔和(オウ シュクカ)著・3世紀後半頃)と記載があり、

古来から不妊で悩んでいた方が多くいたことがわかります。

『図説東洋医学 基礎編』学研より

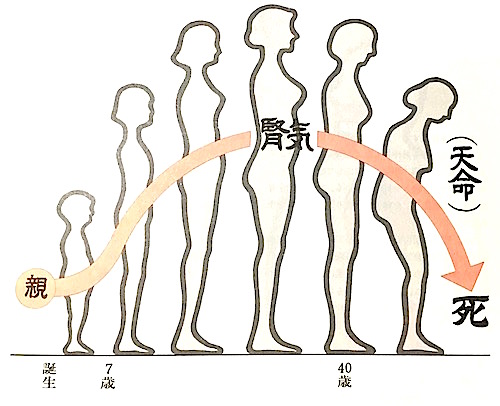

『黄帝内経 素問(コウテイダイケイ ソモン)上古天真論篇』には

女性は7の倍数によって変化すると書かれています。

女子七歳、腎気盛、歯更髮長。 二七而天癸至、任脈通、太衝脈盛、月事以時下。

故有子、三七腎気平均。故真牙生而長極。四七筋骨堅、髮長極、身体盛壮、

五七陽明脈衰、面始焦、髮始墮。六七三陽脈衰於上、面皆焦、髮始白。

七七任脈虚、太衝脈衰少、天癸竭、地道不通。故形壊而無子也。

7歳…腎気盛ん、歯が生え変わり、髪が長くなる。

14歳…天癸が成熟し任脈が通じて太衝脈が盛んになり、月経が来て子供が持てる。

21歳…腎気が満ちて智歯が生えて身長も伸びきる。

28歳…筋骨が堅くなり、髪が伸びて体も強壮になる。

35歳…陽明脈が衰え、顔もやつれ、髪が抜ける。

42歳…三陽脈が衰え、顔やつれ、白髪がでる。

49歳…任脈が虚し太衝脈は衰え、天癸はつき月経が来なくなるので子供ができなくなる。

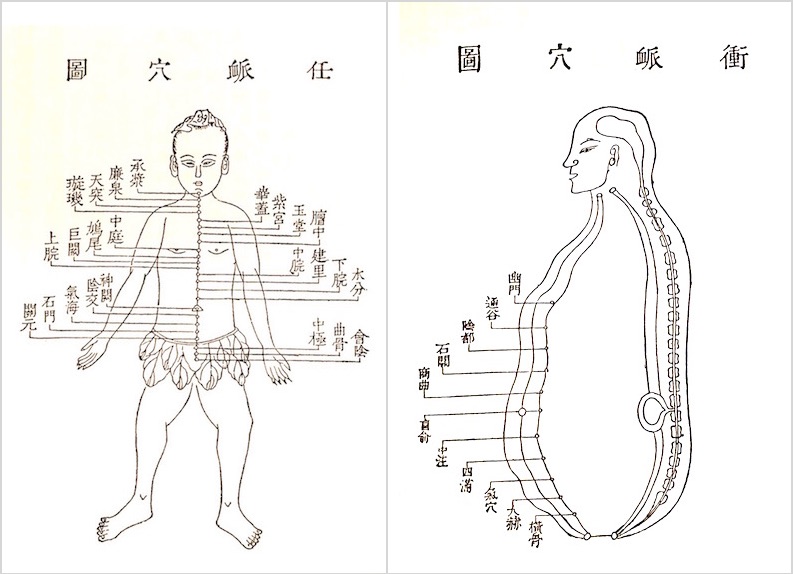

ここでは、任脈(ニンミャク)・衝脈(ショウミャク)という

奇経(キケイ)の二脈が、女性の月経・妊娠に影響することが書かれています。

『現代語訳奇経八脈考』東洋学術出版社より

五臓六腑から由来する正経が本流に例えられるのに対し、

支流に例えられるのが奇経になります。

気血に有余があれば、残りは奇経に蓄えられ、

力が不足していれば、奇経が正経を助けることになり

気血の有余が受胎の扶けに働きます。

『黄帝内経 霊枢(コウテイダイケイ レイスウ)』

"衝脈、任脈、皆起於胞中、

上循背裏、為経絡之海。”

(五音五味篇)

"衝脈者、為十二経之海。"

(海論篇)

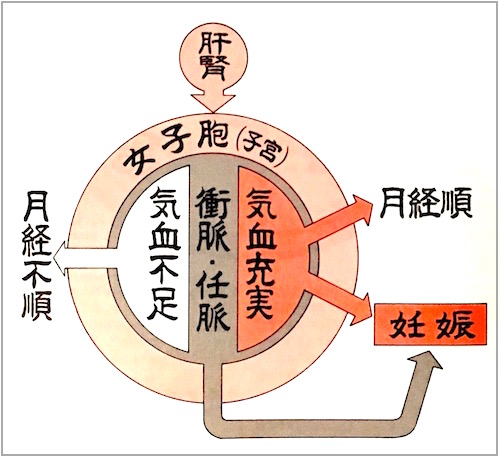

衝脈・任脈どちらも子宮から起こり、互いに助け合います。

衝脈は十二経全てと交わるため、

「十二経の海」また「血海」(ケッカイ)ともいわれます。

子宮は女性にしかない、胎児を養い育むところです。

それには、五臓六腑が正常に機能し

衝脈・任脈に気血が満ち栄養されることで

受胎しやすい状態となります。

『図説東洋医学 基礎編』学研より

弁証と治法を以下に記載します。

・腎陽虚(ジンヨウキョ)

『女科経綸・嗣育』清・康煕23年(1684)

”婦人所以無子、由衝任不足、腎氣虛寒故也。”

訳:

婦人の無子なるゆえんは、衝任不足により、腎気虚寒するゆえなり

『聖濟總録・婦人無子』北宋政和年間(1111年―1117年)

”若衝任不足、腎氣虚寒、不能繫胞、故令無子”

訳:

もし衝任不足して、腎気虚寒すれば、胞に系るあたわず、ゆえに無子ならしむ。

精には両親から受け継いだ「先天の精」と、

飲食物から得た「後天の精」があり、

これらは腎精とよばれ、腎に蓄えられます。

腎精は全ての生命活動の根源となるものです。

先天的な陽虚体質(体を温める作用が不足している状態)や、

不摂生、慢性疾患などで、陽気の根本である腎陽(ジンヨウ)が衰えれば、

腎精を貯蔵することができず、衝任脈を栄養できなくなります。

治法:温補腎陽(オンポジンヨウ:腎陽を補い虚寒を散じ衝任を養う)

・気血両虚(キケツリョウキョ)

『女科経綸・嗣育』清・康煕23年(1684)

"人之育胎、陽精之施也、陰血能攝之、

精成其子、血成其胞、胎孕乃成。

今婦人無子、率由血少不足以攝精也。"

訳:

人の胎を育するは、陽精の施なり、陰血よくこれを摂して、精はその子と成り、

血はその胞と成り、胎孕すなわち成る。

今婦人の子無きは、おおむね血少なきにより、

もって精を摂するに足らざるなり。

胃は多気多血といわれる経脈で、

脾とともに気血を生成して血海を満たします。

病が長引いて気血が損傷されたり、

失血して気が血とともに消耗されたり、

脾胃(ヒイ)の失調によって気血を生成できなければ、

衝任脈を養えなくなります。

治法:益気補血(エッキホケツ:気血を補う)

・陰虚血熱(インキョケツネツ)

『女科経綸・嗣育』清・康煕23年(1684)

"婦人久無子者、衝任脈中伏熱也。

夫不孕由於血少、血少則熱、其原必起於真陰不足。

真陰不足、則陽勝而内熱、内熱則榮血枯、故不孕。

益陰除熱、則血旺易孕矣。"

訳:

婦人の久しく子無きは、衝任の脈中に熱伏せるなり。

それ不孕は血少なきによる、血少ければすなわち熱し、

そのもとはかならず真陰の不足より起り、

真陰不足すれば、すなわち陽勝りて内熱し、

内熱すればすなわち栄血枯る、故に孕せず、

益陰除熱すれば、すなわち血は旺にして孕し易し。

慢性病や熱性疾患などによって体内の陰液や精血を

消耗することで、相対的に熱を生じ

子宮に虚熱が鬱積した状態です。

治法:養陰清熱(ヨウインセイネツ:陰を養うことで熱を冷ます)

・肝気鬱結(カンキウッケツ)

『濟陰綱目・求子門』明代(武之 望著)

"凡婦人無子、多因七情所傷、致使血衰氣盛、

經水不調、或前或後、或多或少、

或色淡如水、或紫如血塊、或崩漏帶下、

或肚腹疼痛、或子宮虛冷、不能受孕。"

訳:

およそ婦人の子無きは、多くは七情の傷る所により、

血衰え気盛ならしむを致し、経水は調わず、

あるいは前あるいは後、あるいは多あるいは少、

あるいは色淡なること水のごとく、

あるいは紫なること血塊のごとく、あるいは崩漏し帯下し、

あるいは肚腹疼痛し、あるいは子宮虛冷し、孕を受けること能わず。

肝は木に例えられ、のびのびと枝が伸びるように

気血を巡らせる働き(疏泄)と、

血を貯蔵(蔵血)し血流を調節する働きがあります。

女性は月経や出産においても血を多く必要とするため、

「女子は肝を先天とする」といわれるほど関係が深いところです。

ストレスなど精神的な負担がかかると

肝鬱気滞とよばれる気血の巡りが悪い状態になりやすく、

肝の気機をのびやかにする働きが失調し、

気血の流れが悪くなることで衝任脈が通じなくなります。

治法:

疎肝解鬱(ソカンカイウツ:肝気の鬱結を解くことで気機をのびやかにさせる)

養血益脾(ヨウケツエッピ:脾気を助けることで血の化成を促す)

・瘀血内阻(オケツナイソ)

「気は血の師」とよばれ、情志の失調などで気が滞ると、

血の流れも滞ってしまいます。

気の不足によって推道作用が低下したり、

血を脈内に留めることができないと体内に溢れたり、

或いは寒邪(カンジャ)によって経脈の流れが滞ったり、

熱邪(ネツジャ)によって血が濃縮されたりと、

様々な要因によって病理産物である瘀血(オケツ)を生じ、

衝任脈が通じなくなることで発症します。

治法:活血化瘀(カッケツカオ:血の流れをよくして瘀血をとる)

・痰湿(タンシツ)

『丹溪心法』

"若是肥盛婦人、稟受甚厚、忍於酒食、

經水不調、不能成孕、

謂之軀脂滿溢、閉塞子宮。宜燥濕痰。”

訳:

これ肥盛の婦人、稟受甚だ厚し。

酒食に恣の人、經水調わず、孕を成す能わざるごときは、

これ軀脂滿溢し、子宮を閉塞すという。よろしく行湿燥痰すべし。

夜遅い食事や偏食などによって脾胃に負担がかかり、

運化機能の低下により体内に余分な水分が蓄積することで

痰湿と呼ばれる病理産物が生じます。

湿は粘滞性で、重くて滞りやすく、衝任脈を塞いでしまいます。

治法:燥湿化痰(ソウシツカタン:健脾することで痰湿を除去する)

東洋医学における不妊治療では、

血中のホルモンの数値、子宮内膜の状態や

卵管の通りが悪くないか?など

局所的な問題をみつけだして

そこに対する治療を行う西洋医学とは異なり、

五臓六腑が皆うまく調和し連係して働いているかどうか、

どこかに気の偏りや停滞、あるいは過不足がないか

体全体のバランスを重視し改善していくことで、

妊娠しやすいお体を作っていきます。

西洋医学の治療を取り入れる場合も、

良い土には作物が育ちやすいのと同じように、

土台を調えておくことは治療を進める上でとても大切です。

西洋医学における不妊症について

妊娠に至るには大きく分けて、射精・排卵・受精・着床の過程がある。

どこかひとつでも機能しなければ妊娠に至らず、

器質的な面で問題がないかどうかは、西洋医学の診断が手助けとなる。

《 男性因子 》

◉造精機能障害:精索静脈瘤・停留精巣・精巣炎・染色体異常など

◉精子の通過経路障害:精管損傷・両側精巣上体炎など

◉副性器障害:精嚢炎・前立腺炎など

◉性機能障害:EDなど

一般に造精機能障害が多いといわれ、

下記のような精液異常所見があげられます。

・精液減少症(1回の射精による精液量が2ml以下)

・乏精子症(精液1ml中の精子数が7500万匹以下)

・精子無力症(運動してる精子が半分以下)

・奇形精子症(異常形態の精子が35%以上)

・膿精液症(精液1ml中に白血球が100万個以上)

・無精子症(精液中に精子がいない)

《 女性因子 》

◉内分泌因子:ストレス・肥満・体重減少・高プロラクチン血症・甲状腺機能異常・糖代謝異常など

◉排卵因子:多嚢胞性卵巣症候群・早発卵巣不全・黄体機能不全など

◉卵管因子:閉塞・狭窄・卵管周囲癒着・卵管留水症など

◉子宮体部:子宮奇形・子宮筋腫・アッシャーマン症候群など

◉頚管因子:頚管炎・頚管粘液産生不全・頚管ポリープ・頚管狭窄など

◉免疫因子:抗精子抗体・抗透明帯抗体など

その他、原因を特定できない機能性不妊症などがある。

◉西洋医学での治療

原因、年齢、治療歴、個人の希望などを考慮して

できるだけ自然に近い形から

徐々にステップアップして行くのが一般的である。

・タイミング療法

排卵があること、卵管が片方でも疎通していることが前提。

超音波や基礎体温など種々の方法で排卵日を予想し、

妊娠可能な期間に合わせて性交を行う。

必要に応じて、服薬や注射などで排卵誘発法も用いられる。

・人工授精

子宮内腔に調整後の精子を注入することで、

卵管膨大部に到達する精子の数を増加させる。

頚管因子や性交障害、男性因子に有効である。

・体外受精(IVF)

卵管狭窄や閉塞の方、精子運動率が低い方、

ED、抗精子抗体陽性の方、無精子症で精巣では造精機能がある方、

これまでの治療からステップアップする場合などに行われる。

種々の卵巣刺激法を行い、排卵前に採取した卵子を

培養液に入れ、運動精子のみに調整した精液を

滴下して受精させる。

・顕微授精(ICSI)

精子の数が極めて少なかったり、運動率が悪い場合、

体外受精が無効だった場合には顕微授精を行う。

極細のガラス針を用いて、卵細胞質内に直接精子を注入する。

・胚移植(ET)

体外受精や顕微授精で得られた

初期胚~胚盤法を子宮腔内に移植する。

胚の評価がよくても、子宮内膜の状態が十分でなければ

胚を凍結保存し、着床しやすい状態に

子宮環境を良くしてから移植することもある。

[記事:小堀]

参考文献:

『黄帝内経 素問』

『黄帝内経 霊枢』

『中医病因病機学』

『中医婦人科』

『難経解説』

『中医基本用語辞典』

『やさしい中医学入門』

『いかに弁証論治するか続編』

『現代語訳奇経八脈考』東洋学術出版社

『図説東洋医学 基礎編』学研

『基礎中医学』

『症状による中医診断と治療』 燎原書店

『病気がみえる vol.9 婦人科・乳腺外科』メディックメディア