口唇ヘルペスの東洋医学的解説をするページです。 | 大阪の鍼灸治療家集団、鍼灸院 一鍼堂 |

大阪 鍼灸院(心斎橋) 一鍼堂 >体験談と症例集>口唇ヘルペスの東洋医学解説

口唇ヘルペスの東洋医学解説

口唇ヘルペスについて、

東洋医学的見解ではどの様な解釈がなされているのか、

古典を基に紐解き その弁証と治法を記載し、

最後に西洋医学的な原因や治療方法などの概要を簡単にまとめております。

東洋医学的見解

患部が発赤するということから「熱」

水泡が形成されるということから「湿」

あるいはこれら両方が合わさった

「湿熱」が口唇に関与することが考えられます。

古典には以下の様に記載されています。

【景岳全書(けいがくぜんしょ):論證共六條】

《明の時代(1636年ごろ):張景岳(ちょうけいがく)編纂》

”口舌生瘡、固多由上焦之熱、治宜清火

・・・此寒熱之當辨也。”

訳:口や舌の腫れものは、多くは上焦(上半身)の熱によるものである。

治療は清火(熱を冷ます)の法を用いる。

・・・診断の際、寒熱を見極めるべきである。

【諸病源候論(しょびょうげんこうろん):口吻候】

《隋の時代(610年ごろ):巣元方(そうげんほう)編纂》

”足太陰為脾之經、其氣通於口。

足陽明為胃之經、手陽明為大腸之經、

此二經脈交並受於口。

其腑臟虛、為風邪濕熱所乘、氣發於脈、與津液相搏、

則生瘡、恆濕爛有汁、世謂之肥瘡、亦名燕口瘡。”

訳:足の太陰は脾の経絡たり、その気は口に通じる。

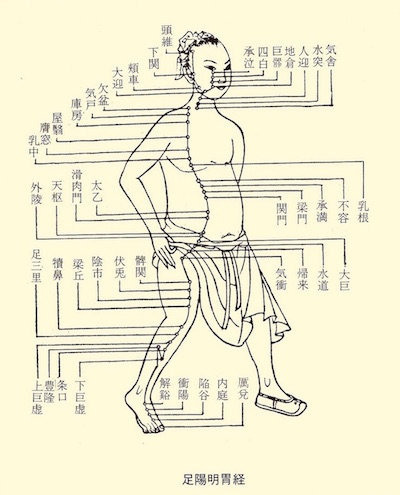

足の陽明は胃の経絡なり、

手の陽明は大腸の経絡なり、この二経脈は並んで口を挟む。

その腑臓虚せば、風邪湿熱の乗じるところとなり、気は脈に発し、

津液と相打ちすなわち瘡(腫れもの)を生じ、恒に湿潤し汁あり、

世はこれ肥瘡(口角にできるただれ)といい、また燕口と、名付ける。

【黄帝内経(こうていだいけい):霊枢 経脈篇】

《紀元前:作者不明》

”胃足陽明之脉、起於鼻、之交頞中、旁納太陽之脉、

下循鼻外、入上歯中、還出挾口元環唇・・・”

訳:胃 足の陽明の脈は、鼻に起こり、之きて頞中に交わり、旁ら太陽の脈を納め

下りて鼻外を循り、上歯の中に入り、環り出でて口を挟みて唇を環り・・・

『中医学の基礎』東洋学術出版社より

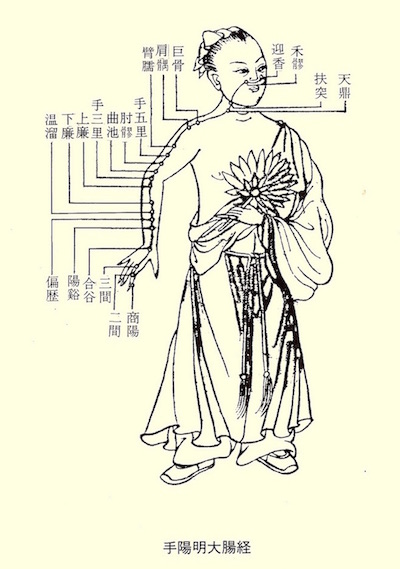

”大腸手陽明之脉、起于大指次指之端、循指上廉・・・

其支者、従缺盆上頚貫頬、入下歯中、還出挾口、交人中、

左之右、右之左、上挾鼻孔。”

訳:大腸 手の陽明の脈は、大指次指の端に起こり、指の上廉を循り・・・

其の支れたる者、缺盆より頸に上りて頬を貫き、

下歯の中に入り、還り出でて口を挟み、人中に交わり、

左は右に之き、右は左に之き、上りて鼻孔を挾む。

『中医学の基礎』東洋学術出版社より

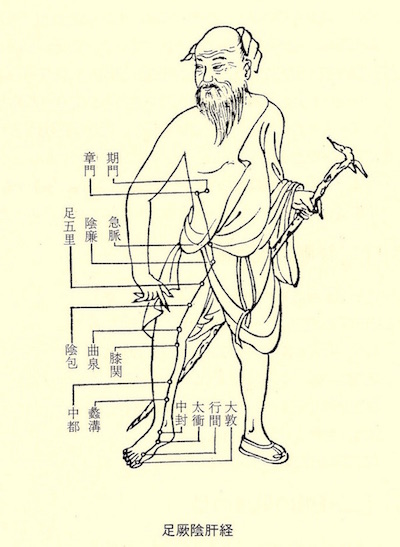

”肝足厥陰之脉、起于大指叢毛之際、上循足跗上廉・・・

上出額、与督脉会于巓。

其支者、従目系下頬裏、環唇内。”

訳:足厥陰肝経の脈に

大趾の爪甲の後の叢毛の辺縁に起こり足背に沿って上行して・・・

督脈と巓頂の百会で会う。

その支脈は目系より下って頬の内に走り唇内をめぐる。

『中医学の基礎』東洋学術出版社より

以上のことから

「熱や湿が口唇をめぐる経絡などを伝い上焦にあたる口唇周囲を侵襲する」

ことで発症すると考察することできます。

弁証と治法を以下に記載します。

【虚証】

・脾胃気虚証(ひいききょしょう)

食生活の不摂生や食事を食べたり食べなかったりすることで、

水穀の清微(栄養素)が化生(変化すること)されず

脾気(食物の栄養素を吸収したりそれを肺へと送り届ける働き など)

が虚弱となる。

また、思い悩むことで脾気を弱らせることにも繋がる。

これらの事から脾失健運(栄養素を運搬しづらくなる)となり

※「湿」が滞り長期化すると湿が熱化するので、

その湿熱が表裏の胃経に伝経してしまう。

治法:

益気健脾(脾気を補い運搬能力を高める)

清熱利湿(熱を冷まし湿の通りをよくする)

※湿を池と川の水として比較

・池:水の流れが緩やかで太陽の光(熱)を溜め込みやすい

・川:水の流れが激しく(池との比較時)太陽の光を溜め込みにくい

・胃陰虚証(いいんきょしょう)

暴飲暴食をはじめ、

辛辣(しんらつ:刺激物)な食べ物などの過食や

気持ちが塞がり気鬱(気が滞る)になりそれが化火するなどで、

胃の津液(しんえき:体の中の正常な水分)を損傷して潤いがなくなり

※受納(じゅのう)・腐熟(ふじゅく)・和降(わこう)作用が衰えることで

虚熱(体を冷ます作用の陰血が消耗することで相対的に陽気が亢進した状態)

が上昇して、口唇がその熱に侵される。

治法:

養陰清熱(陰分を補い熱を冷ます)

和胃降逆(上逆を抑え胃の正常な働きの下へ導く)

※胃の生理作用。

食べ物を受け取り(受納)消化して(腐熟)小腸に受け渡す(和降)

【実証】

・肝気鬱結証(かんきうっけつしょう)・肝鬱化火(かんうつかか)

情志(喜怒哀楽などの感情)の失調などで

気機が阻滞(流れが悪くなる)されることで気が滞り、

それが長期に及ぶと化火し、

この火が経絡に沿って上逆する。

治法:

疎肝理気(肝気の流れを促し気の巡りを良くする)

清肝瀉火(肝火による熱を冷ます)

・大腸湿熱証(だいちょうしつねつしょう)

天候、特に長夏(ちょうか:梅雨時)の外湿(大気中の湿気)

が多くなる時期や、

飲食の不摂や甘いもの、

脂っこいものの偏食により、

湿熱が腸に積滞(蓄積している状態)され

経絡に沿って口唇部に湿熱が上逆する。

治法:

清熱利湿(熱を冷まし湿の通りをよくする)

・胃火上炎証(いかじょうえんしょう)

胃に留まった熱が経絡に沿って上昇するか

情志の失調、多量の飲酒や味の濃い食べ物の過食、

あるいは精神的な緊張や※風熱の邪

が頭顔面部に侵襲することで誘発される。

治法:

清熱瀉火(熱を冷ます)

※六淫の風邪と熱邪が一体となったもの。

六淫とは風・寒・暑・湿・燥・火(熱)と呼ばれる

自然界の成長や発育などを促す六気が乱れた状態。

冬の寒い時期に気温が異常に高くなるなど。

◉何故口唇部に症状が出るのか?

食物が出入する口から肛門までを一本のホースとすると

ホースの中間部分にあたる脾胃や大腸で湿熱が篭ることで

上昇作用のある熱が湿と共に経絡に沿って上昇し、

排出される過程が口唇ヘルペスに該当するなのではないかと考えます。

西洋医学的見解

◉症状

前駆期:口唇の周りに違和感を感じる。

初期 :違和感を感じた部位が発赤し腫れる。

中期 :発赤し腫れた部分に水疱が形成され、破れると浸出液が放出される。

後期 :水疱が破れた部位に痂皮(かひ(かさぶた))が形成される。

◉原因:単純ヘルペスウイルス1型

◉治療方法:

①外用薬(軟膏):症状を拡散させないために用いる。

②内服薬:神経細胞内のウイルスの増殖を抑える際に用いる。

③点滴:初感染で重症化、あるいは免疫不全がある場合に用いる。

一度発症するとウイルスが神経節に潜伏し、

・風邪

・ストレス

・疲れ

などにより

免疫力が低下することで再発すると考えられています。

[記事:本多]

参考文献:

『中医弁証』

『中医弁証学』

『中医学の基礎』

『中医病因病機学』

『黄帝内経 霊枢』

『中医基本用語辞典』

『やさしい中医学入門』

『[チャート付]実践針灸の入門ガイド』 東洋学術出版社

『症状による中医診断と治療』 燎原書店

『痛みを残さない帯状疱疹 再発させない単純ヘルペス』 メディカルトリビューン