緑内障の東洋医学的解説をするページです。 | 大阪の鍼灸治療家集団、鍼灸院 一鍼堂 |

大阪 鍼灸院(心斎橋) 一鍼堂 >体験談と症例集>緑内障の東洋医学解説

緑内障の東洋医学解説

通称、「あおそこひ(青底翳)」ともいわれ、

その由来として、

目の奧(底)が翳(影)になって青味がかることを指す。

また別名として

「五風変内障」(ゴフウヘンナイショウ)

「青風内障」(セイフウナイショウ)

「緑風内障」(リョクフウナイショウ)

「雷頭風内障」(ライズフウナイショウ)

「黄風内障」(オウフウナイショウ)

「左右偏頭風証」(サユウヘンズフウショウ)

などとも呼ばれる。

中医学の古典の中に、緑内障に関する記載がある。

【儒門事親】(ジュモンジシン)

著:張従正(チョウジュウセイ/1156年〜1228年)

"額角上痛, 俗呼為 偏頭痛者, 是少陽經也,

如痛久不已,則令人喪目"

訳:

額角上痛み、俗呼を偏頭痛となすは、足少陽経なり。

もし痛久しくやまざれば、すなわち人をして喪目せしむ。

【審視瑶函】(シンシヨウカン)

著:傳仁宇(デンジンウ/生没年不詳(明時代(1368年〜1644年)の人))

"其病無眵泪痛痒羞明緊渋之証。初但昏如雾露中行。

漸空中有黒花。又漸睹物成二体。久則光不収。

遂為廃疾。盖其神水漸散。而又散。終而尽散故也。"

訳:

その病には眼脂、涙、目の痛み、かゆみ、

眩しい、違和感などは見られないが、

最初はただ霧や雲の中を進むように霞んで見え、

徐々に空気中に黒花(飛蚊症)が見えるようになる。

また、一つのものが二つに見え、

長期化すれば神光が集まらなくなり、こうして失明する。

これは、神水が徐々に散じていき、

最後にはことごとく散じてなくなるためである。

【東洋医学における目の見解】

肝は「目に開竅(カイキョウ)する」といわれ、

足の厥陰肝経の流れが目を通っていることや、

肝経が血を蔵していることから、

それらの肝の陰血が目を栄養し潤わせていることを指す。

古典によると

『黄帝内経霊枢』(コウテイダイケイレイスウ)脈度篇(ミャクドヘン)

"肝気通於目、肝和則目能辨五色葳矣"

訳:

肝気は目に通じており、肝が調和していれば

目が五色を弁別することができる。

とある。

また『黄帝内経霊枢』(コウテイダイケイレイスウ)大惑論(ダイワクロン)には、

"五蔵六府之精気、皆上注於目而為之精"

訳:

五臓六腑の精気は、皆目に上注し精となる

とあり、

五臓六腑の精が目に集まることによって、

目が「視る」という機能を備えることが出来る。

五臓と目の関係性は、五輪説でも説明される。

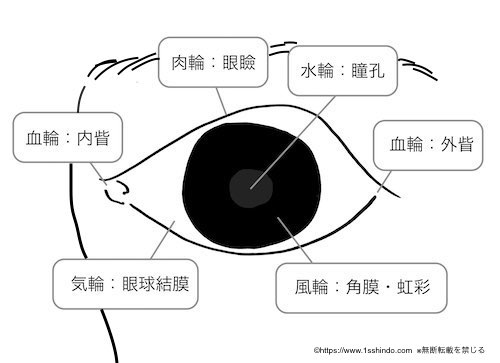

【五輪説とは】

五輪八郭説ともいわれる。

『黄帝内経霊枢』(コウテイダイケイレイスウ)大惑論(ダイワクロン)にその原形がみられ、

そこから歴代の医家によって展開されていった説である。

主に目の部位を五臓と関連させた内容となっている。

五輪の「輪」とは、車輪が回転する運動のことを指す。

おそらく、五臓それぞれの精を常に受け取り

運行している様を表現していると考えられる。

風輪(フウリン):

肝が風を主るため風輪と呼ばれる。

角膜(カクマク):

一般的にいわれる黒目の部分を指す。カメラでいえばレンズの部分にあたる。

虹彩(コウサイ):

眼球の色がついている部分。

虹彩が伸び縮みすることで外から入る光の量を調整している。

気輪(キリン):

肺が気を主るため気輪と呼ばれる。

眼球結膜(ガンキュウケツマク):

白目(強膜)を覆う透明な膜。

血輪(ケツリン):

心が血を主るため血輪と呼ばれる。

内眥(ナイシ):

目の鼻に近い方の端、いわゆる目頭。

外眥(ガイシ):

目の耳に近い方の端、いわゆる目尻。

肉輪(ニクリン):

脾が肉を主るため肉輪と呼ばれる。

眼瞼(ガンケン):

まぶたのこと。

水輪(スイリン):

腎が水を主るため水輪と呼ばれる。

瞳孔(ドウコウ):

眼球の真ん中にある小さいあな。

このように目は

肝の竅(キョウ:穴のこと)ではあるが、

その他の四蔵とともに

五臓が協調し合っていることが分かる。

東洋医学における緑内障の仕組みを記していく。

【実証】

肝火上炎(カンカジョウエン)

肝気が鬱屈し続けた結果、化火し、

経絡に沿って上逆し、目系を傷つける。

症状

頭痛、眼球の痛み、目の充血、瞳孔の散大、視力低下、吐き気、嘔吐

治法:清熱瀉火(セイネツシャカ・熱を冷まし火を瀉す)

気滞血瘀(キタイケツオ)

気の運行が妨げられたり、血の運行が緩慢・停滞することで、

目への気血の運行が充分に行き届かず、

清竅(セイキョウ・清陽(セイヨウ:体内に存在する陽気のことで、

軽くて上に昇る性質がある)が上昇し栄養している目、鼻、口、耳の

七つの竅(あな)を指す。)を閉塞する。

症状

頭痛、眼球の痛み、口が苦い、視野の歪み

治法:活血化瘀(カッケツカオ:血の流れを良くし、停滞している血をほどく)

痰湿上逆(タンシツジョウギャク)

湿痰(シッタン・人体の水液代謝障害により形成される濁りと粘りを伴う物質)

を留まらせやすい体質、飲食不節による脾胃の損傷などにより、

脾気が虚すことで湿痰が停滞し、

それらが頭部の清竅(セイキョウ・清陽(セイヨウ:体内に存在する陽気のことで、

軽くて上に昇る性質がある)が上昇し栄養している目、鼻、口、耳の

七つの竅(あな)を指す。)を閉塞するために陽気が目系を栄養できなくなる。

症状

頭痛、眼球の痛み、視力障害、瞳孔散大、眩暈、嘔吐

治法:清熱化湿(セイネツカシツ・熱を冷まし、湿を散らす)

和胃降逆(ワイコウギャク・胃の正常な働きである下に降ろす力を補う)

【虚証】

肝腎陰虚(カンジンインキョ)

外邪が深く肝腎まで入ったことや、

七情内傷(シチジョウ・喜、怒、憂、思、悲、恐、驚という7種類の情志活動)

久病傷陰(キュウビョウショウイン・病気が長引くことで、陰血が不足した状態)

精血不足(セイケツ・精は血を化生し、

血は精が不足すると精に変化して精を補充する。

これらの関係を「精血同源」とよぶ)

などの要因により起こり、

精血が不足し清竅(セイキョウ・清陽(セイヨウ:体内に存在する陽気のことで、

軽くて上に昇る性質がある)が上昇し栄養している

目、鼻、口、耳の七つの竅(あな)を指す。)を充養できなくなる。

さらに、陰が陽を制御できなくなり、

陽気が上にたかぶることで清竅をかき乱す。

症状

虹視、瞳孔散大、頭痛、眼球の痛み、悪心、腰や膝の無力感

治法:

滋陰降火(ジインコウカ・陰分を補うことで上にある火を降ろす)

養血活血(ヨウケツカッケツ・血を補うことで、血の流れを良くする)

陰虚火旺(インキョカオウ)

憂慮過度(ユウリョカド:心配して考え込んでしまうことが続いた状態)により、

心血(シンケツ:心神を安定させたり、心に栄養を与える)、

肝血(カンケツ:目、筋肉、爪、また臓腑や経絡などに潤いいや栄養を与える)が不足し、陰血の不足から

虚火上炎(キョカジョウエン:陰が虚して陽が相対的に盛んになり発生する熱が燃え上がっている状態)が生じ、

清竅(セイキョウ・清陽(セイヨウ:体内に存在する陽気のことで、軽くて上に昇る性質がある)が

上昇し栄養している目、鼻、口、耳の七つの竅(あな)を指す。)をかき乱す。

症状

動悸、頭のふらつき、眩暈、顔面部の紅潮、五心煩熱

治法:

養血寧心(ヨウケツネイシン・血を補い、心を安定させる)

滋陰降火(ジインコウカ・陰分を補うことで上にある火を降ろす)

心脾両虚(シンピリョウキョ)

心は血脈を主り、脾は血を生み出して統率する。

心と脾が虚すことで血の不足し、

血が目を養うことが出来ずに発症する。

症状

目の疲労感、食欲不振、動悸、不眠、多夢、下痢

治法:

補益心脾(ホエキシンピ・心と脾の気を補う)

西洋医学における緑内障

はじめに

緑内障は40歳以上の5.8%前後が罹患する疾患であり、

日本において中途失明原因の第二位を占める。

個人によって症状の違いは千差万別であり、

それらに合わせた検査を行い診断する必要がある。

緑内障の定義

以前は眼圧が高くなることで引き起こされる疾患とされていたが、

最近では眼圧の数値は正常範囲内にも関わらず、

視神経の障害を引き起こす症例が多くなっているため、

以下のような定義が提唱されている。

「緑内障は, 視神経と視野に特徴的変化を有し,

通常, 眼圧を 十分に下降させることにより視神経障害を

改善もしくは抑制し うる眼の機能的構造的異常を特徴とする疾患である.」

日本緑内障学会HP 緑内障診療ガイドライン 第3版より

http://www.ryokunaisho.jp/guidelines/guidelines_all.pdf

【分類】

1) 原発開放隅角緑内障

緑内障全体の約8割を占め、慢性緑内障に相当する。

日本人の場合、眼圧が21mmHgを超える狭義の原発開放隅角緑内障はわずか7%にすぎず、

眼圧が21mmHg以下である正常眼圧緑内障が93%と、

正常眼圧緑内障が非常に多いという特徴を持っている。

正常眼圧緑内障は何らかの原因で視神経が非常に弱いため、

眼圧が21mmHg以下と正常値内であっても緑内障性の視神経障害と視野異常をおこす。

眼圧は房水と呼ばれる液体の流れによって生じる。

房水は毛様体でつくられ、瞳孔を通って前房へ向かい、

房水の出口である隅角から隅角線維柱帯を通って

シュレム管へ流れ出し、最後は眼球の外の静脈に吸収される。

つくり出される房水の量が隅角から出て行く

房水の量と等しければ眼圧は常に一定である。

しかし何らかの理由で排出量が産生量を下回ると、

前房内の房水が過剰になり、眼圧が上昇してしまう。

原発開放隅角緑内障は、隅角は開いているものの、

その先の房水排出路の一つである線維柱帯が目詰まりを起こすために起こる病気である。

房水の通過障害はじわじわ進むので、病気の進行もゆっくりとなる。

2) 原発閉塞隅角緑内障

緑内障全体の約1割を占め、急性緑内障に相当する。

最近では定義が一部変更され、狭隅角眼で他の要因がなく、

隅角閉塞をきたすものの緑内障を生じていない

症例を原発閉塞隅角症と呼ぶようになった。

房水の出口(隅角)部分が虹彩によってふさがれ、

狭くなっている緑内障を原発閉塞隅角緑内障という。

水晶体大きさに比べて前眼部の容積が先天的に小さい人に発生しやすく、

このような人は中年以降に水晶体が厚くなると、前房が浅くなって隅角が狭くなる。

また、水晶体と虹彩の間が狭くなることもあります。

眼圧の急激な上昇がこのタイプの特徴である。

3) 続発緑内障

緑内障全体の約1割を占め、ぶどう膜炎、糖尿病、

網膜中心静脈閉塞症など緑内障以外の眼疾患、

全身疾患あるいは薬物使用が原因となって眼圧上昇が生じる緑内障。

糖尿病による血管新生緑内障はここに分類され、失明率の高い病気。

【治療】

基本方針として、

眼圧を下げる治療を行う。

点眼薬による治療

→プロスタグランジン関連薬、交感神経刺激薬、副交感神経刺激薬、

抗コリンエステラーゼ薬、β受容体遮断薬、炭酸脱水酵素阻害薬、

アルファ2受容体刺激薬など複数の種類がある。

点眼薬などの治療で眼圧が下がらない場合や、

視野障害が進行した際は、手術を行うことがある。

外科的手術のよる治療

・線維柱帯切除術

線維柱帯を一部分、切除し、房水の出口を別に作る手術

・線維柱帯切開術

目詰まりしている線維柱帯を切り開き、

本来の流出路であるシュレム管に房水を流す手術

・隅角癒着解離術

隅角が狭くなり、房水の流れ出る線維柱帯に

虹彩が癒着して房水が流れにくくなった眼(閉塞隅角緑内障)に対して、

その癒着部分を剥(は)がす手術

参照

日本緑内障学会HP

http://www.ryokunaisho.jp

日本眼科学会HP

http://www.nichigan.or.jp/index.jsp

北里大学眼科HP

https://www.khp.kitasato-u.ac.jp/SKA/ganka/glaucoma/glaucoma02.html

[記事:新川]

参考文献:

『和訳 審視瑤函 (巻上)』六然社

『中医弁証学』

『黄帝内経 素問』

『黄帝内経 霊枢』

『中医病因病機学』

『[標準]中医内科学』

『中医基本用語辞典』

『やさしい中医学入門』

『いかに弁証論治するか』 東洋学術出版社

『基礎中医学』

『症状による中医診断と治療』 燎原書店