胃炎・胃潰瘍の東洋医学的解説をするページです。 | 大阪の鍼灸治療家集団、鍼灸院 一鍼堂 |

胃炎・胃潰瘍の東洋医学解説

1.現代医学における胃炎・胃潰瘍について

1)胃の構造

胃は食道に続く袋状の器官で、

消化管の中では最も拡張した部分である。

胃は次の4つの主要な部位に分けられる。

胃の主要部位

・噴門(ふんもん):食道から続いている胃の入口

・幽門(ゆうもん):十二指腸へ続く胃の出口

・胃底(いてい):胃の入口近くの左に大きく膨れた部分のドーム状の天井部分

・胃体(いたい):胃の中心部分

胃は他の消化管と同様に複数の層が重なっている。

この層を総称して胃壁(いへき)という。

胃壁は、内側から以下①〜④が重なり合わさって構成している。

胃壁の構成(内側から)

①粘膜 →粘膜内面には多数の粘膜ヒダがみられ、

表面には胃小窩(いしょうか)というくぼみが見られ、

胃液などの分泌物の出口となる。

分泌物については後述する。

②斜走筋

③輪走筋

④縦走筋(②〜④をまとめて「筋肉層」という場合もある)

⑤漿膜(しょうまく)

2)胃液などの分泌について

胃には、幽門部にみられる幽門腺(①)と、

それ以外の胃の大部分にみられる胃底腺(②)の、

2種類の分泌腺がある。

これらをまとめて胃腺(いせん)という。

それぞれ、以下の消化液の分泌を行う。

胃腺と分泌液

①幽門腺:

ガストリンというホルモンが分泌され、その分泌を行う細胞はG細胞と呼ばれる。

ガストリンは胃液の分泌を促進する働きがある。

②胃底腺:

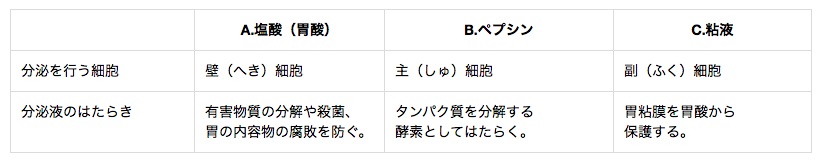

胃液の分泌を行う。胃液とは、塩酸(胃酸)、ペプシン、

粘液の3つの総称である。

これら3つの、分泌を行う細胞とそのはたらきは以下の表の通りである。

胃底腺(②)からの分泌液(A〜C)

胃の粘膜は食べ物や消化液による刺激を受け、

剥(は)がれ落ちてはまた新しい細胞が生まれてくる。

この粘膜への刺激が強くなると

粘膜の充血、出血、浮腫、粘液分泌過多など、炎症の症状が現れる。

この症状を胃炎という。

さらに、胃液の消化作用で胃粘膜(上記①)や

筋層(上記②〜④)の一部が欠損することを胃潰瘍という。

3)胃炎・胃潰瘍

胃炎は、急性胃炎と慢性胃炎とに分けられる。

(1)急性胃炎

急に発症する上腹部痛、特に心窩部痛をきたす状態に対する臨床診断名である。

悪心(おしん:胸がむかむかして吐き気をもよおすこと)・嘔吐、

食欲不振もみられる。

内視鏡検査で出血性びらん、出血性胃炎、急性潰瘍が認められたものは

急性胃粘膜病変(AGML)と呼ばれ、

急性胃炎と一部重複する概念と考えられる。

原因は、ウィルスや細菌感染、飲食物による刺激であるとされ、

また、急性胃粘膜病変(AGML)は外傷・手術などの外因的ストレス、

精神的な内因的ストレス、非ステロイド系抗炎症薬やアルコールが原因である

とされている。

(2)慢性胃炎

食欲不振、嘔気(おうき:嘔吐したくなる感覚)、

心窩部痛などの不定の消化器症状が持続し、

内視鏡および病理組織学的所見で表層性胃炎、過形成胃炎、肥厚性胃炎

と呼ばれる状態が認められた場合に診断されるが、

胃・十二指腸潰瘍などの器質的疾患がない場合に

慢性胃炎と診断されることもある。

近年、慢性胃炎の成因としてヘリコバクター・ピロリ菌の感染が注目されている。

胃炎に対する治療としては

胃・十二指腸潰瘍の治療に準じ、

服薬(プロトンポンプ阻害薬、H2受容体拮抗薬)が行われる。

その他、胃粘膜保護作用のある薬剤、プロスタグランジン製剤なども用いられる。

(3)胃潰瘍

胃潰瘍では食後に、十二指腸潰瘍では食前に心窩部痛が発生するとされている。

軽度の腹部膨満感、悪心・嘔吐がみられるが、まったく無症状のこともある。

吐血・下血やそれにともなう貧血の症状で診断されることもある。

近年、ヘリコバクター・ピロリ菌の感染が、

胃潰瘍の形成に関与している可能性が示されている。

治療においては、ピロリ菌の感染が認められた場合、

抗菌薬によって除菌を行うと

早期治癒、再発防止に有効であるとされている。

2.東洋医学における胃炎・胃潰瘍について

1)臓腑としての胃

東洋医学において、

胃は、受納(じゅのう)・腐熟(ふじゅく)を主るとされている。

これは、口から取り込んだ飲食物を受け止めて消化を行うという意味で、

現代医学の胃のはたらきと同様の解釈が、

古人によってもなされていたことがうかがえる。

古文では「水穀(口に入れた飲食物)は皆胃に入り、

五臓六腑はすべて気を胃の腑から受け取る」とある。

"水穀皆入于胃、五蔵六府皆稟気于胃。"

『霊枢 五味篇(56)』より

さらに、胃は飲食物を体内の栄養に変えていくための入口であり、

栄養を摂取して生命活動を維持するための重要な働きを担う臓腑の一つである。

そのような概念から、中医学では

「胃気あればすなわち生き、胃気なくばすなわち死す(有胃則生、無則死。)」という。

2)胃炎・胃潰瘍の概念

東洋医学において「胃炎」や「胃潰瘍」という名称の病気・症候は存在しないが、

「胃痛(いつう)」、「吐酸(とさん)」、

「反胃(はんい)」、「呃逆(あくぎゃく)」、「吐血(とけつ)」などの

概念にそれらの症候は含まれる。

(1)胃痛

いわゆる胃の痛みの症状をいう。

①『素問 六元正紀大論篇(71)』では

"木鬱之発、太虚埃昏、雲物以擾、

大風乃至、屋発折木、木有変。

故民病胃脘当心而痛、上支両脇、

鬲咽不通、食飲不下。"

木鬱の発するは、太虚(たいきょ)埃昏(あいこん)し、

雲物(うんぶつ)もってみだれ、大風すなわち至り、

屋発して木を折り、木に変あり。

ゆえに民病めば胃脘(いかん)心に当たりて痛み、

上は両脇を支え、鬲(かく)咽(いん)通ぜず、食飲下らず。

とあり、

「木気が押さえつけられて報復を起こすときは、・・・(中略)・・・、

人々が発病すると胃袋が痛み、上は両脇がつっぱり、

のどがつかえて通じなくなるので、飲食ができなくなります。」

といった内容が記されている。

②『素問 至真要大論(74)』の、

気候に対する人体への影響などについての記述では

"厥陰司天、風淫所勝、則太虚埃昏、

雲物以擾、寒生春気、流水不氷、蟄虫不去。

民病胃脘当心而痛、上支両脇、

鬲咽不通、飲食不下、舌本強、食則嘔、

冷泄腹脹、溏泄瘕水閉、病本於脾。

衝陽絶、死不治。"

厥陰(けついん)の司天にして、風所勝に淫すれば、すなわち太虚埃昏し、

雲物以てみだれ、寒に春気を生じ、流水は氷らず、蟄虫(ちっちゅう)は去らず。

民病めば胃脘(いかん)心に当たりて痛み、上に両脇を支え、

鬲(かく)咽(いん)通ぜず、飲食下らず、舌本こわばり、

食すればすなわち嘔(は)き、冷泄(れいせつ)して腹が脹(は)り、

溏泄(とうせつ)し瘕(か)して水閉し、病は脾に本づく。

衝陽(しょうよう)絶(た)ゆれば、死して治らず。

とあり、

「厥陰が司天となり、風気が旺盛となれば、・・・(中略)・・・、

人々が罹(か)りやすい病として、胃袋が痛み、上は両脇がつっぱり、

のどがつかえて通じなくなるので飲食ができなくなります。

舌の根本が堅くこわばり、物を食べれば吐き出し、寒気がして下痢し、

腹が張り、便が水状になり、腹中にしこりができ、小便も出なくなりますが、

これらの症状の根本は脾にあります。(以下略)」

といった内容が書かれている。

一つ目の記述の最初にある「木鬱」とは、

現代でいう「強いストレス」と言い換えると分かりやすい。

二つ目の記述の「風気が旺盛」も同様である。

木気や風気は、人の精神活動においては「怒(ど)」に相当するが、

「怒」は現代の「精神的ストレス」や「緊張」であると

解釈されているからである。

胃痛は胃炎・胃潰瘍の主な症状であるが、

強いストレスが消化器系への負担になるということを

古人も認識していたことがうかがえる。

③『素問 痺論(43)』では

”飲食自倍、腸胃乃傷。”

(飲食自ら倍すれば、脾胃すなわち傷る。)とあり、

「飲食が過多になると、胃腸が損傷されます。」と書かれている。

飲食による消化器系への負担が胃痛などのあらゆる症状の原因になると

明言している。

(2)吐酸

吐酸とは、胃・食道から口に、酸っぱいものが込み上げてくる症状をいう。

『素問 至真要大論(74)』で

”諸嘔吐酸、暴注下迫、皆属於熱。”

諸もろの酸を嘔吐し、暴注して下に迫るは、皆熱に属す。

「およそ酸味の体液を嘔吐するのは、すべて熱気に関連しています。」

さらに、

”少陽之勝、熱客於胃、煩心心痛、

目赤、欲嘔、嘔酸善飢、

耳痛、溺赤、善驚譫妄、暴熱消煉、

草萎水涸、介虫乃屈、少腹痛、下沃赤白。”

少陽の勝は、熱 胃に客し、煩心して心痛み、目赤らみ、

嘔かんと欲し、酸を嘔きてよく飢え、

耳痛み、溺(にょう)は赤らみ、よく驚きて譫妄(せんぼう)し、

暴熱ありて消煉(しょうしゃく)し、

草は萎え水は涸(か)れ、介虫すなわち屈し、少腹痛み、赤白を下沃す。

「・・・熱気が胃に滞留して、

心臓が苦しくなったり痛んだりし、目が赤らみ、吐き気がし、

すっぱい胃液を嘔逆し、空腹を感じやすく、・・・(以下略)」

とあり、胃の邪熱(じゃねつ:身体に害を及ぼす熱)が

吐酸の原因になるという認識がなされていた。

(3)反胃(胃反)

通常、口から入れた飲食物は胃へ下るが、不調のときには反対に

胃の内容物が口へ上がってくる。このような状態を「反胃」という。

『金匱要略 嘔吐噦下利病脈証治

(おうとえつげりのやまいとみゃくしょうとち)』では

"脾傷則不磨、朝食暮吐、暮食朝吐、

宿穀不化、名曰胃反。"

脾傷られればすなわち磨せず。

朝に食して暮に吐し、暮に食して朝に吐す。宿穀化せざるを名づけて胃反という。

とあり、

「食後に腹が脹満し、朝に食べたものを夕暮れに吐き、

夕暮れに食べた物を朝に吐き、その吐いたものは、 不消化物である。

これを胃反という。」といった内容が記されている。

主に悪心・嘔吐などの症状が記されており、胃炎や胃潰瘍の症状に合致する。

(4)呃逆(あくぎゃく)(または噦(えつ))

呃逆とは、いわゆるしゃっくりのことをいい、古くは噦という。

『霊枢 口問篇(28)』で

"穀入于胃、胃気上注于肺。

今有故寒気与新穀気、倶還入于胃。

新故相乱、真邪相攻、気并相逆、復出于胃。故為噦。"

穀胃に入りて、胃気上りて肺に注ぐ。

今故(ふる)き寒気と新しき穀気と有りて、ともに入りて胃に還る。

新故相乱れ、真邪相攻め、気 并(あ)わせて相逆して、復(ま)た胃に出ず。

ゆえに噦となす。

「正常な状態では、胃に飲食物が入ると、水穀の精微(気)が肺に注がれます。

もし体に寒邪(冷え)があると、飲食物と寒邪とがともに胃の中に留まります。

新しく入った飲食物と、もともとの寒邪とが反発したり結びついたりしながら

上逆し、胃から出てきます。そのためにしゃっくりが出るのです。」

不適当な飲食、

特に生ものや冷たい物などにより胃腸が損傷することで、

しゃっくりがおこるという認識がなされていた。

(5)吐血

吐血はさまざまな原因があるが、

『諸病源候論(しょびょうげんこうろん)』には

「皆大なる虚損および飲酒労傷により起こるものなり」と、

吐血の病位(びょうい:病の発生している場所)は胃腸であるとする指摘がある。

その他、多くの医家が吐血と臓腑の関係において、

特に胃が病位であるといった見解を示した。

3)弁証と治法

上述の症状の原因が何かを弁別(考察)し、その治法(治療の方針)を求める。

大まかには、次の3つの証候とそれに対する治法があげられる。

(1)肝気犯胃(かんきはんい:強いストレスが胃を失調させている)

→疏肝理気(そかんりき)、和胃降逆(わいこうぎゃく)

:ストレスによる身体の緊張をやわらげつつ、胃の働きを正常な状態にする。

(2)脾胃虚寒(ひいきょかん:消化器系の機能の衰え)

→温中建脾(おんちゅうけんぴ)、和胃降逆(わいこうぎゃく)

:消化器系(脾胃)の力を上げ、胃の働きを正常な状態にする。

(3)胃中積熱

(いちゅうせきねつ:長期にわたる大量の飲酒、喫煙、脂っこいものの摂取など)

→清胃泄熱(せいいせつねつ)、和胃降逆(わいこうぎゃく)

:胃に停滞した内容物や、それによって異常に亢進した消化機能を

邪熱(身体に害を及ぼす熱)ととらえてその熱を取り去り、

胃の働きを正常な状態にする。

いずれも、機能の失調の原因を取り除くと同時に、

胃の働きを正常にさせていくことを目的とする。

3.まとめ

胃炎や胃潰瘍の症状は古くから認識されており、

その考察や治法についても深い考察がなされていた。

今回の胃炎・胃潰瘍に限ったことではないが、

西洋医学の考え方は、ピロリ菌の感染など、

胃の特定の部位を観察・考察するものであるのに対し、

東洋医学では胃だけでなく身体全体を観察・考察するという

特徴の違いが見受けられる。

しかし、西洋医学でも、胃炎・胃潰瘍については

精神的なストレスの関与も認めており、

東洋医学の考え方と共通するところが多く、

古人の深い洞察力がうかがえる。

[記事:大原]

参考文献:

『臨床医学各論』

『解剖学』 医歯薬出版株式会社

『好きになる病理学』 講談社

『内臓のしくみ・はたらき辞典』 西東社

『基礎中医学』 燎原

『実用中医内科学』 財団法人東洋医学国際研究財団

『胃の気の脈診』 森ノ宮医療学園出版部

『中医内科学』

『黄帝内経 素問』

『黄帝内経 霊枢』 東洋学術出版社