結膜炎の東洋医学的解説をするページです。 | 大阪の鍼灸治療家集団、鍼灸院 一鍼堂 |

大阪 鍼灸院(心斎橋) 一鍼堂 >体験談と症例集>結膜炎の東洋医学解説

結膜炎の東洋医学解説

結膜炎

結膜は、気輪とも呼ばれ、肺の臓との関連が深い。

肺は五行でいえば金に配当されるが

金の色は白がよいとされ、

金に属する気輪の色は白く光沢があるものが正常とされている。

結膜炎の代表的な症状である、

・目の充血

・目の乾燥

・目の痒み

を中心に記載していく。

【目の充血】

目赤(モクセキ)、火眼(カガン)、紅眼(コウガン)ともいわれる。

古典によると

“目不因火則不病,白輪變赤,火乘肺也。”

訳:

目は火によらざればすなわち病まず、

白輪の赤に変ずるは、火は肺に乗ずるなり

《銀海指南(ギンカイシナン)より

著者:顧錫(コセキ)(清時代の人)》

とある。

【目の痒み】

中医学では目痒(モクヨウ)と称し、

軽症では痒みが遊走性であるが、

重症では虫がはうような強い痒みは

痒如虫行(ヨウジョチュウギョウ)と称される。

古典によると

“痒有 因風 因火 因血虚而痒者”

訳:

痒は風により、火により、血虚によるものあり

《審視瑶函(シンシヨウカン)より

著:傳仁宇(デンジンウ/生没年不詳(明時代(1368年~1644年)の人)》

とある。

【目の乾燥】

古典では、

“目之白珠肺也,燥則眵干作癢”

訳:

目の白珠は、肺なり、燥けばすなわち眵(シ:目やに)乾き痒を作す

《銀海指南(ギンカイシナン)より

著者:顧錫(コセキ)(清時代の人)》

また、

審視瑶函(シンシヨウカン)には、

白渋症(ハクジュウショウ)という記載があり

“不腫不赤,爽快不得,沙渋昏朦,

名曰白渋,気分伏隠,脾肺湿熱。”

訳:

腫れず赤ならず、爽快は得ず、

沙渋昏朦(サジュウコンモウ)す、名づけて白渋という。

気分伏隠、脾肺湿熱す。

とある。

両目が乾燥してざらざらした異物感があり、

目の疲れを伴うことをいう。

・目乾渋(モクカンジュウ)

・乾渋昏花(カンジュウコンカ)

ともいわれる。

---------------------------------------------------------------------------------

【中医学的な見解】

風熱(フウネツ)

風熱の邪が肝胆の経脈に入ったり、

それらが経絡をつたって上にのぼり目を犯すことで発生する。

症状:両目の強い痒み、光を見ると眩しい、流涙、充血など

治法:疎風清熱(ソフウセイネツ:風を通し、熱を冷ます)

風寒(フウカン)

風寒の邪が肺肝の経脈に侵入することで発生する。

目に冷風が当たると症状が増悪する。

症状:両目の痒み、流涙、稀薄な目やに、など

治法:祛風散寒(キョフウサンカン:風をはらい、寒を散らす)

燥熱(ソウネツ)

燥熱の邪によって津液が消耗することで発生する。

症状:両目の乾燥・熱感・痒み、口や鼻の乾燥、口渇など

治法:清熱潤燥(セイネツジュンソウ:熱を冷まし、燥を潤す)

実火(ジッカ)

七情(シチジョウ:喜、怒、憂、思、悲、恐、驚という7種類の情志活動)

が乱れることで、肝鬱化火(カンウツカカ:肝経の気が鬱滞して熱と化した状態)し、

火熱が肝胆の経絡にそって目に入り生じる。

症状:両目の充血・痛み、口の苦味、喉の乾燥など

治法:清熱瀉火(セイネツシャカ:熱を冷まし、火を散らす)

血虚(ケッキョ)

肝腎が共に虚すると、

精血(セイケツ・精は血を化生し、

血は精が不足すると精に変化して精を補充する。

これらの関係を「精血同源」とよぶ)が

不足して目を栄養出来ず、

さらに虚火が上炎するために発生する。

症状:目の充血・乾燥・疲れ、異物感など

治法:養血活血(ヨウケツカッケツ:血を養い、血の流れをよくする)

---------------------------------------------------------------------------------

西洋医学における結膜炎

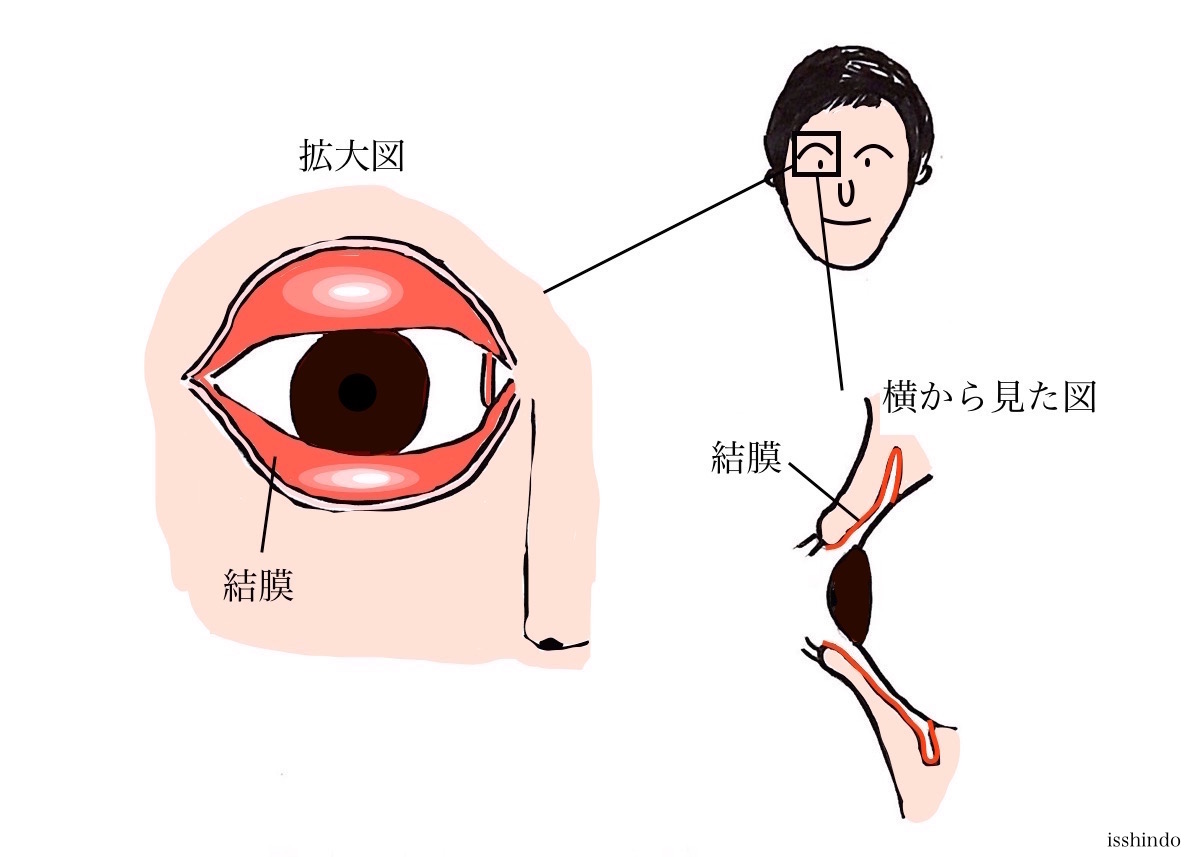

【結膜とは】

結膜は目の表面をおおう薄い透明な粘膜で、

黒目(角膜)かくまくのまわりの白目の表面と、

まぶたの裏をおおうピンクの部分からなっている。

目の表面の粘膜には、目に入ってきた異物や

病原体が目の中に侵入するのを防ぐはたらきがある。

【症状】

結膜炎になると白目が充血して赤くなり、

「めやに」がでたり、涙がでる。まぶたがはれることもある。

黒目(角膜)や茶目(虹彩)の炎症では黒目のまわりから赤くなるが、

結膜炎では、まず目もとや目じりに近い白目が充血する。

その原因には細菌、ウイルス、クラミジアなどの病原体や、

花粉やハウスダストによるアレルギーがあげられる。

【種類】

●ウイルス性結膜炎

細菌よりも小さい微生物であるウイルスに感染することで起こる。

原因ウイルスと症状によって、下記にの種類に分かれる。

・流行性角結膜炎

主にアデノウイルス(8型、19型、37型、54型など)によって起こり、

通称“はやり目”と呼ばれている。

ウイルス性結膜炎のなかでも症状が強く、

充血や目やに、涙、まぶたの腫れ、痛みなどが生じる。

一般的には10日ほどで治まるが、

治りかけのころに黒目(角膜)に点状のにごりが出ることがあり、

瞳にかかってしまうと消えるまで視力が低下することがある。

治療には、副腎皮質ステロイド薬の目薬を使うことがある。

・咽頭結膜熱

アデノウイルス(3型、4型、7型)などによって起こる。

子どもがプールの水を介して感染することが多いことから、

別名“プール熱”とも呼ばれている。

充血や目やになどの他に、喉の痛みや発熱、

下痢など、風邪と似たような症状が現れることも特徴である。

発症後、およそ10日でよくなることが多い。

アデノウイルスを根本的に治療する薬はないため、

のどの痛みには鎮痛薬、高熱には解熱薬など、

それぞれの症状を抑えるような薬が処方される。

・急性出血性結膜炎

エンテロウイルス70型や

コクサッキーウイルスA24型によって起こる。

結膜下出血を起こして目が真っ赤になることと、

強い感染力があることが特徴。

潜伏期間は1日と短く、発症後は1~3週間ほどでよくなっていく。

根本的な治療法はないが、細菌の二次感染を防ぐ目的で、

抗菌薬などが用いられるが、

流水下で手指を石けんで十分に洗うことや、

タオルなどの共有をさけるといったことを

徹底するといった感染予防を行うことが重要とされている。

●細菌性結膜炎

特徴的な症状は、黄色っぽい目やにと白目の充血である。

この症状を引き起こす細菌を「原因菌」というが、

この「原因菌」には多くの種類がある。

具待機的には、インフルエンザ菌、肺炎球菌、

黄色ブドウ球菌、クラミジア菌及び淋菌が挙げられる。

感染の可能性はまれだが、

体力の落ちている人や乳幼児に感染のリスクがある。

治療に関してはウイルス性と違い

有効な目薬(抗生物質)があるので、

きちんと使用すれば短期間で完治する。

●アレルギー性結膜炎

花粉やハウスダストなど、

アレルギーを引き起こす特定の物質により引き起こされる。

アレルギー源は体質によりさまざまで、

特徴的な症状に、まぶたのかゆみと白っぽい目やに、

白目の充血があげられる。

治療には、

抗アレルギー点眼薬(抗ヒスタミン薬、ケミカルメディエータ遊離抑制薬)が、

主に使われる。

重症の場合には、

ステロイド点眼薬や免疫抑制点眼薬などを使用する場合がある。

●クラミジア結膜炎

クラミジア・トラコマティスが原因で起こる病気には、

トラコーマという結膜の炎症を起こす眼病がある。

結膜に炎症を起こすトラコーマは、

悪化すると失明する可能性がある症状の重い病気だが、

その多くは衛生環境が整っていない発展途上国で発症している。

治療には抗生物質を含んだ点眼薬や眼軟膏を使用する。

[記事:新川]

---------------------------------------------------------------------------------

参考文献:

『和訳 審視瑤函 (巻上)』六然社

『中医弁証学』

『黄帝内経 素問』

『黄帝内経 霊枢』

『中医病因病機学』

『[標準]中医内科学』

『中医基本用語辞典』

『やさしい中医学入門』

『いかに弁証論治するか』 東洋学術出版社

『基礎中医学』

『症状による中医診断と治療』 燎原書店