狭心症・心筋梗塞の東洋医学的解説をするページです。 | 大阪の鍼灸治療家集団、鍼灸院 一鍼堂 |

大阪 鍼灸院(心斎橋) 一鍼堂 >体験談と症例集>狭心症・心筋梗塞の東洋医学解説

狭心症・心筋梗塞の東洋医学解説

東洋医学における狭心症・心筋梗塞の考え方

1)古文書にある記載

胸部に苦しい痛みがある病証を胸痹(きょうひ)という。

胸痹に関する最も古い記述は

黄帝内経(こうていだいけい)にあるとされており、

黄帝内経の霊枢の中に、以下のような記述がある。

邪在心、則病心痛、・・・

(邪が心にあれば、心痛を病み、・・・)

〜霊枢 五邪篇(れいすう ごじゃへん:第二十)より〜

心病者、胸中痛、脇支満、脇下痛、膺背肩甲間痛、両臂内痛。

(心病の症状は、胸が痛み、胸前・肋骨の末端部が膨満し、

脇の下が痛み、胸部・背部・肩甲骨の間が痛み、両腕の内側が痛む。)

〜素問 蔵気法時論篇(ぞうきほうじろんへん:第二十二)より〜

また、霊枢 厥病篇(けつびょうへん:第二十四)には

胸痹の重篤な症状である

「真心痛(しんしんつう)」についての記述がある。

真心痛、手足清至節、心痛甚、旦発夕死、夕発旦死。

(真心痛は、手足の冷えが肘や膝の関節にまでおよび、

心部が激しく痛み、朝発作を起こすと晩に死亡し、

晩に発作を起こすと翌朝には死亡する。)

胸痹や真心痛についての記述は、

狭心症や心筋梗塞における痛みの症状と類似している個所が多くある。

2)人体を構成する気血

人体を構成する重要な要素は

気(き)、血(けつ)、津液(しんえき)であり、

このうち血は、脈中を流れることによってその生理機能を発揮する。

血が脈中を流れるためには、気の推動作用による運行、

固摂作用によって脈外に漏れ出ないといった気の作用が必要となる。

無形である気は、有形である血を失うと脈内にとどまることができない。

また、気は、飲食物の栄養・水分などから血を作り出す(化生)。

このような気血の密接な相互関係を

「気は血の帥(すい)、血は気の母」という。

3)心の働き

五臓六腑のうち、血を全身に

送り出す役割を担うのが「心(しん)」である。

心は、「血脈を主る」「神明を主る」、すなわち、

脈管を通じた血液の運行や精神活動を担う。

その働きのために必要な気を「心気」、

また、その陽気を「心陽」といい、

心気・心陽は血液循環を推動して生命活動を維持し、

全身を温煦(おんく)する(温める)。

心は、自身の送り出した血によって、

心の脈絡(心臓に送られる血液を送る血管で、

冠動脈やその周辺の毛細血管をいう)を通じて栄養される。

心を栄養する血を「心血(しんけつ)」という。

心に送られる心気と心血は、密接な相互関係にある。

何らかの原因で、心血や心気・心陽が阻害されると、

心の機能が減退し、全身の血脈の運行にも影響が及ぶことになる。

心の脈絡が阻害されることを

「心脈痹阻(しんみゃくひそ)」

(または心脈瘀阻(しんみゃくおそ))という。

これによっておこる胸部の痛みを胸痺(きょうひ)という。

4)心脈痹阻の原因

心の脈絡が阻害され、

胸痺のおこる原因を以下の通りまとめる。

(1)寒邪の侵襲

身体を温める陽気が衰弱し、

心陽など胸部の陽気が不足しているときに

寒邪(冷え)が侵入すること。

寒邪には凝滞性(ぎょうたいせい:固める性質)があり、

胸部の気機(きき:気のスムーズな流れ)や

血脈の流れを阻害してしまうために胸痺がおこる。

(2)不適切な飲食

飲食の不摂生

(例:脂っこいもの、甘いもの、生もの、冷たいものの過食、大酒など)

をすると、各臓腑の中で飲食物の消化を主る

脾胃が損傷して飲食物を栄養として取り入れにくくなる。

これを運化の失調という。

それらの飲食物は湿痰(しったん)と呼ばれる

内因(ないいん:病を形成するもののうち、体内で発生するもの)を形成する。

湿痰は粘稠(ねんちょう)性があり、気機を阻害するので、

胸部の陽気がめぐらなくなるために胸痺がおこる。

(3)情志の失調

五臓の働きは感情などの精神活動の影響を受ける。

その中でも、

過度の憂(ゆ:思うようにいかなかったり、心配すること)や

思(し:思慮、思考)は、五臓の脾の働きを弱らせる。

そのため、脾の運化が失調することで

飲食物が停滞し、湿痰を形成する。

また、過度の怒(ど:怒り)は、

五臓の肝の働きを弱め、全身の気機の失調を招く。

これを肝鬱気滞(かんうつきたい)といい、

胸部に気滞がおこると血液の循行も停滞し(血瘀(けつお))、

心脈が通じなくなるために胸痺がおこる。

(4)老化による虚弱

五臓における腎の陰陽の気は、

各臓腑の陰陽の気の根本である。

腎気は老化とともに衰退していくとされ、

腎気が衰退して心に及ぶと

心気や心陽、心陰の不足につながる。

心陽の不足は気血の正常な運行を失調させ、

心陰の不足は心の滋潤を失調させる。

そのため、胸部の気滞や血瘀を引き起こし、

心脈の滞りがおこることで胸痺が発生する。

5)治法(治療の考え方)

治療においては、大まかには、

心気・心脈を通じさせることを主とし、

そのために必要な心気や心陽が

不足している場合はそれを補い、

心気・心脈の循環を滞らせているものがあればそれを取り除く。

以下に、代表的な治法をまとめる。

・養心安神(ようしんあんしん)、益気温陽(えっきおんよう)

虚弱になった心気を回復させ、

心気、心陽、心脈を通じさせる。

・活血化瘀(かっけつかお)

血脈の流れを阻害する瘀血を改善する。

活血には、次のような種類がある。

・行血(こうけつ:血液の正常な循環を促進させる)

・和血(わけつ:血を和すること。例えば逆流した血を正常な流れにするなど)

・破血(はけつ:作用の強い治療を用いて瘀血を駆逐する)

・通陽泄濁(つうようせつだく)

胸部の気の循環を阻害する湿痰を排泄し、

滞った心気・心脈を通じさせる。

・辛温通陽(しんようつうよう)

胸部の陽気の循環を阻害する寒邪を駆逐し、

気血の循環の凝滞を改善させ、心気、心脈を通じさせる。

・滋陰益腎(じいんえきじん)

老化や長引く症状で虚弱になった気を、

人体の陰陽の気の根本である

腎気を補うことで回復させ、心気の循環の改善をはかる。

西洋医学における狭心症・心筋梗塞の考え方

1)概要

狭心症とは、ある一定の運動や興奮により

心臓の働きが活発になった際に、

胸痛や胃痛、歯痛などの症状(狭心症状)が出現する病気をいう。

一方、心筋梗塞とは、

心臓の一部に全く血液が供給されなくなり

心臓の筋肉(心筋)が働きを失ってしまう病気で、

心筋が働きを失うことを壊死といい、

放置すれば死に至る恐ろしい病気である。

どちらも心筋に酸素や栄養素を送る

1)古文書にある記載

胸部に苦しい痛みがある病証を胸痹(きょうひ)という。

胸痹に関する最も古い記述は

黄帝内経(こうていだいけい)にあるとされており、

黄帝内経の霊枢の中に、以下のような記述がある。

邪在心、則病心痛、・・・

(邪が心にあれば、心痛を病み、・・・)

〜霊枢 五邪篇(れいすう ごじゃへん:第二十)より〜

心病者、胸中痛、脇支満、脇下痛、膺背肩甲間痛、両臂内痛。

(心病の症状は、胸が痛み、胸前・肋骨の末端部が膨満し、

脇の下が痛み、胸部・背部・肩甲骨の間が痛み、両腕の内側が痛む。)

〜素問 蔵気法時論篇(ぞうきほうじろんへん:第二十二)より〜

また、霊枢 厥病篇(けつびょうへん:第二十四)には

胸痹の重篤な症状である

「真心痛(しんしんつう)」についての記述がある。

真心痛、手足清至節、心痛甚、旦発夕死、夕発旦死。

(真心痛は、手足の冷えが肘や膝の関節にまでおよび、

心部が激しく痛み、朝発作を起こすと晩に死亡し、

晩に発作を起こすと翌朝には死亡する。)

胸痹や真心痛についての記述は、

狭心症や心筋梗塞における痛みの症状と類似している個所が多くある。

2)人体を構成する気血

人体を構成する重要な要素は

気(き)、血(けつ)、津液(しんえき)であり、

このうち血は、脈中を流れることによってその生理機能を発揮する。

血が脈中を流れるためには、気の推動作用による運行、

固摂作用によって脈外に漏れ出ないといった気の作用が必要となる。

無形である気は、有形である血を失うと脈内にとどまることができない。

また、気は、飲食物の栄養・水分などから血を作り出す(化生)。

このような気血の密接な相互関係を

「気は血の帥(すい)、血は気の母」という。

3)心の働き

五臓六腑のうち、血を全身に

送り出す役割を担うのが「心(しん)」である。

心は、「血脈を主る」「神明を主る」、すなわち、

脈管を通じた血液の運行や精神活動を担う。

その働きのために必要な気を「心気」、

また、その陽気を「心陽」といい、

心気・心陽は血液循環を推動して生命活動を維持し、

全身を温煦(おんく)する(温める)。

心は、自身の送り出した血によって、

心の脈絡(心臓に送られる血液を送る血管で、

冠動脈やその周辺の毛細血管をいう)を通じて栄養される。

心を栄養する血を「心血(しんけつ)」という。

心に送られる心気と心血は、密接な相互関係にある。

何らかの原因で、心血や心気・心陽が阻害されると、

心の機能が減退し、全身の血脈の運行にも影響が及ぶことになる。

心の脈絡が阻害されることを

「心脈痹阻(しんみゃくひそ)」

(または心脈瘀阻(しんみゃくおそ))という。

これによっておこる胸部の痛みを胸痺(きょうひ)という。

4)心脈痹阻の原因

心の脈絡が阻害され、

胸痺のおこる原因を以下の通りまとめる。

(1)寒邪の侵襲

身体を温める陽気が衰弱し、

心陽など胸部の陽気が不足しているときに

寒邪(冷え)が侵入すること。

寒邪には凝滞性(ぎょうたいせい:固める性質)があり、

胸部の気機(きき:気のスムーズな流れ)や

血脈の流れを阻害してしまうために胸痺がおこる。

(2)不適切な飲食

飲食の不摂生

(例:脂っこいもの、甘いもの、生もの、冷たいものの過食、大酒など)

をすると、各臓腑の中で飲食物の消化を主る

脾胃が損傷して飲食物を栄養として取り入れにくくなる。

これを運化の失調という。

それらの飲食物は湿痰(しったん)と呼ばれる

内因(ないいん:病を形成するもののうち、体内で発生するもの)を形成する。

湿痰は粘稠(ねんちょう)性があり、気機を阻害するので、

胸部の陽気がめぐらなくなるために胸痺がおこる。

(3)情志の失調

五臓の働きは感情などの精神活動の影響を受ける。

その中でも、

過度の憂(ゆ:思うようにいかなかったり、心配すること)や

思(し:思慮、思考)は、五臓の脾の働きを弱らせる。

そのため、脾の運化が失調することで

飲食物が停滞し、湿痰を形成する。

また、過度の怒(ど:怒り)は、

五臓の肝の働きを弱め、全身の気機の失調を招く。

これを肝鬱気滞(かんうつきたい)といい、

胸部に気滞がおこると血液の循行も停滞し(血瘀(けつお))、

心脈が通じなくなるために胸痺がおこる。

(4)老化による虚弱

五臓における腎の陰陽の気は、

各臓腑の陰陽の気の根本である。

腎気は老化とともに衰退していくとされ、

腎気が衰退して心に及ぶと

心気や心陽、心陰の不足につながる。

心陽の不足は気血の正常な運行を失調させ、

心陰の不足は心の滋潤を失調させる。

そのため、胸部の気滞や血瘀を引き起こし、

心脈の滞りがおこることで胸痺が発生する。

5)治法(治療の考え方)

治療においては、大まかには、

心気・心脈を通じさせることを主とし、

そのために必要な心気や心陽が

不足している場合はそれを補い、

心気・心脈の循環を滞らせているものがあればそれを取り除く。

以下に、代表的な治法をまとめる。

・養心安神(ようしんあんしん)、益気温陽(えっきおんよう)

虚弱になった心気を回復させ、

心気、心陽、心脈を通じさせる。

・活血化瘀(かっけつかお)

血脈の流れを阻害する瘀血を改善する。

活血には、次のような種類がある。

・行血(こうけつ:血液の正常な循環を促進させる)

・和血(わけつ:血を和すること。例えば逆流した血を正常な流れにするなど)

・破血(はけつ:作用の強い治療を用いて瘀血を駆逐する)

・通陽泄濁(つうようせつだく)

胸部の気の循環を阻害する湿痰を排泄し、

滞った心気・心脈を通じさせる。

・辛温通陽(しんようつうよう)

胸部の陽気の循環を阻害する寒邪を駆逐し、

気血の循環の凝滞を改善させ、心気、心脈を通じさせる。

・滋陰益腎(じいんえきじん)

老化や長引く症状で虚弱になった気を、

人体の陰陽の気の根本である

腎気を補うことで回復させ、心気の循環の改善をはかる。

西洋医学における狭心症・心筋梗塞の考え方

1)概要

狭心症とは、ある一定の運動や興奮により

心臓の働きが活発になった際に、

胸痛や胃痛、歯痛などの症状(狭心症状)が出現する病気をいう。

一方、心筋梗塞とは、

心臓の一部に全く血液が供給されなくなり

心臓の筋肉(心筋)が働きを失ってしまう病気で、

心筋が働きを失うことを壊死といい、

放置すれば死に至る恐ろしい病気である。

どちらも心筋に酸素や栄養素を送る

冠動脈(かんどうみゃく)と呼ばれる血管が細くなり、

十分な血液が行きわたらないためにおこる。

このことから、2つの病気を総称して

虚血性心疾患と呼ぶこともある。

症状としては、発作時には

急に胸が締めつけられるように苦しくなる、

息苦しくなる、などの症状が現れ、

胸だけでなく背中や腕に強い痛みを感じる場合もある。

これは、動脈硬化、冠動脈の痙攣、

血栓(けっせん:血液の塊)によって

一時的に冠動脈が狭まることなどが原因と考えられている。

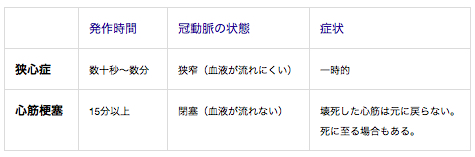

2)狭心症と心筋梗塞の違い

十分な血液が行きわたらないためにおこる。

このことから、2つの病気を総称して

虚血性心疾患と呼ぶこともある。

症状としては、発作時には

急に胸が締めつけられるように苦しくなる、

息苦しくなる、などの症状が現れ、

胸だけでなく背中や腕に強い痛みを感じる場合もある。

これは、動脈硬化、冠動脈の痙攣、

血栓(けっせん:血液の塊)によって

一時的に冠動脈が狭まることなどが原因と考えられている。

2)狭心症と心筋梗塞の違い

3)狭心症の分類と原因

(1)発作のきっかけの種類による分類

・労作(ろうさ)狭心症:

・労作(ろうさ)狭心症:

最も多く、急な運動、興奮、緊張などでおこる。早朝に起こりやすい。

・安静時狭心症(血管攣縮性狭心症):安静時、睡眠中におこる。

冠動脈の付け根部分が狭くなっていたり、

・安静時狭心症(血管攣縮性狭心症):安静時、睡眠中におこる。

冠動脈の付け根部分が狭くなっていたり、

冠動脈の痙攣によって、血流が不足することが原因とされる。

(2)心筋梗塞に移行しやすいかどうかの分類

・安定狭心症:発作のきっかけ、回数、痛みの強さが一定している場合。

・不安定狭心症:一定せず、心筋梗塞に移行しやすい。

4)心筋梗塞の原因

冠動脈の比較的柔らかい動脈硬化の部分(粥腫(じゅくしゅ))が破綻し、

血管内に血栓を作って血管が詰まることでおこる。

壊死した心筋細胞が元の状態に戻ることはなく、放置すると心不全となり、

心臓の血液を送り出す機能が停止して死に至る。

5)治療法

(1)狭心症

比較的軽度な労作性狭心症に対しては、

症状を和らげる薬物治療(硝酸薬など)や、生活指導が行われる。

安静時狭心症など、心筋梗塞の一歩手前であるときは

薬物治療だけでなく、血管を広げるカテーテル治療や、

冠動脈バイパス手術といった外科的な手術を行う場合もある。

(2)心筋梗塞

心筋梗塞は、発作を起こしてから6時間以内に

CCU(冠動脈集中治療室)で治療を受けた場合、

死亡率は10%以下とされている。

CCUでは、モルヒネなどの鎮痛・鎮静薬の投与、

酸素吸入、心電図の監視などが行われ、

心室細動などの危険な不整脈がある場合には抗不整脈薬を用いる。

また、ショック状態に陥り脈拍が微弱になっている場合には

強心薬や血管拡張薬が使われる。

なお、不安定狭心症にも、心筋梗塞に準じた治療が行われる。

心筋梗塞そのものの治療は、詰まってしまった冠動脈を再開通させ、

心筋の壊死を最小限に留めることが中心となる。

冠動脈を再開通させる方法として、

冠動脈カテーテル治療(PCI)、薬による血栓溶解療法の2つがある。

近年の主流はカテーテル治療であり、

カテーテルとよばれる管を冠動脈の閉塞部まで入れ、

取り付けていたバルーンを膨らませることで血管を押し広げて

ステントと呼ばれる金属製の筒を植え込む。

(近年では、手術によって傷ついた血管が修復していく際に

(2)心筋梗塞に移行しやすいかどうかの分類

・安定狭心症:発作のきっかけ、回数、痛みの強さが一定している場合。

・不安定狭心症:一定せず、心筋梗塞に移行しやすい。

4)心筋梗塞の原因

冠動脈の比較的柔らかい動脈硬化の部分(粥腫(じゅくしゅ))が破綻し、

血管内に血栓を作って血管が詰まることでおこる。

壊死した心筋細胞が元の状態に戻ることはなく、放置すると心不全となり、

心臓の血液を送り出す機能が停止して死に至る。

5)治療法

(1)狭心症

比較的軽度な労作性狭心症に対しては、

症状を和らげる薬物治療(硝酸薬など)や、生活指導が行われる。

安静時狭心症など、心筋梗塞の一歩手前であるときは

薬物治療だけでなく、血管を広げるカテーテル治療や、

冠動脈バイパス手術といった外科的な手術を行う場合もある。

(2)心筋梗塞

心筋梗塞は、発作を起こしてから6時間以内に

CCU(冠動脈集中治療室)で治療を受けた場合、

死亡率は10%以下とされている。

CCUでは、モルヒネなどの鎮痛・鎮静薬の投与、

酸素吸入、心電図の監視などが行われ、

心室細動などの危険な不整脈がある場合には抗不整脈薬を用いる。

また、ショック状態に陥り脈拍が微弱になっている場合には

強心薬や血管拡張薬が使われる。

なお、不安定狭心症にも、心筋梗塞に準じた治療が行われる。

心筋梗塞そのものの治療は、詰まってしまった冠動脈を再開通させ、

心筋の壊死を最小限に留めることが中心となる。

冠動脈を再開通させる方法として、

冠動脈カテーテル治療(PCI)、薬による血栓溶解療法の2つがある。

近年の主流はカテーテル治療であり、

カテーテルとよばれる管を冠動脈の閉塞部まで入れ、

取り付けていたバルーンを膨らませることで血管を押し広げて

ステントと呼ばれる金属製の筒を植え込む。

(近年では、手術によって傷ついた血管が修復していく際に

おきてしまう再狭窄を防ぐために、

薬剤溶出性ステントと呼ばれるステントが用いられている。)

また、血管にこびりついた粥腫(アテローム)を

カテーテルから入れた小さなドリルのようなもので削り取る

方向性冠動脈切除術(DCA)という方法がとられることもある。

さらに、外科的な治療法として冠動脈バイパス手術があり、

心臓以外の部位の血管を用いて閉塞した血管の迂回路をつくり、

血液の循環を良くするといった方法をとる場合もある。

[記事:大原]

参考文献:

『最新 よくわかる心臓病』 誠文堂新光社

『基礎中医学』 燎原

『中医内科学』

『中医病因病機学』

『中医弁証学』

『黄帝内経 素問』

『黄帝内経 霊枢』 東洋学術出版社

参考文献:

『最新 よくわかる心臓病』 誠文堂新光社

『基礎中医学』 燎原

『中医内科学』

『中医病因病機学』

『中医弁証学』

『黄帝内経 素問』

『黄帝内経 霊枢』 東洋学術出版社