下積み修行中の奥村のお勉強記事です。

勉強中でまだまだ至らない内容ですが、

少しずつ学んで参りますのでお許し下さい。

成長とともに少しずつお返しして参ります。

どうか見守り 応援してやって下さい。

こんにちは。

奥村です。

今回は、桂枝加芍薬生姜各一両人参三両新加湯証について学んだことを、

書かせて頂きます。

以前までの記事で書かせて頂いたように、

太陽中風証における、

桂枝湯の加減証についてです。

その一つである桂枝加芍薬生姜各一両人参三両新加湯証について説明します。

◎桂枝加芍薬生姜各一両人参三両新加湯証

これは、太陽中風証に発汗後に身体疼痛がある症候のことであり、

桂枝加芍薬生姜各一両人参三両新加湯証を用いて治療する。

本方は、桂枝湯の芍薬と生姜の量を増やし、

人参を加えたものである。

生姜は衛気に絡みついている風邪を解き、

芍薬は営気を滋養し、扶ける。

人参は気を補うことで、津液を生む。

以下に本証の機序を示す。

︎発汗法の後の身体疼痛について

︎発汗法の後の身体疼痛について

桂枝湯証の場合、

表邪が衛気の経脈である太陽膀胱経を侵しているので、

気が滞り、筋脈を滋養できず、

身体疼痛が起こる。

これには、桂枝湯を用いる。

本来であれば、表邪が解除し、

経脈の流れが円滑になり、

痛みはなくなるはずである。

しかし、素体に気虚、血虚がある場合、

発汗法を行うことで、

気虚、血虚が重くなることがある。

すると、筋脈を滋養することができず、

身体疼痛が起こる。

また、素体から衛気が弱いため、

表邪を解除しきることができない。

︎表証の身体疼痛との違い

︎表証の身体疼痛との違い

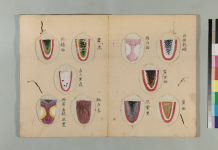

表証の身体疼痛では、

脈浮である。

それに対して、気血の虚による身体疼痛は、

表邪によるものではないため、

脈は沈となり、

気血の不足で血脈が滋養できないため、

脈力が弱くなり、細脈や弱脈が見られる。

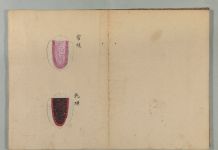

また、気虚による陽気の不足が強い場合には、

寒証の遅脈や、舌質淡、白苔が見られる。

︎組成について

︎組成について

本証罹患する者は、

素体から気虚のため、

衛気が弱く、

表邪を解除する力も弱い。

そのため、桂枝湯を用いても

表邪が解除しきれないので、

表邪を解除する作用のある生姜を増量する。

さらに、人参を加えることで、

不足している気を補うことができる。

また、血虚が見られる場合には、

芍薬を増量し、陰血を補う必要がある。

参考文献:

『中国傷寒論解説』

『中医学の基礎』

『中医診断学ノート』東洋学術出版社

※画像や文献に関して、ご興味がおありの方は

是非参考文献を読んでみて下さい。

奥村