こんにちは。

日下です。

先日Xにて素問「四気調神大論篇」について簡単に書きました。

その内容について、自分なりに考えている事を数回に分け、深掘りした内容で書いていきます。

四気調神大論篇は、季節を春夏秋冬の四季に分け、それぞれ3ヶ月に応じた養生法が書かれおり、健康に過ごす方法が書かれた大変重要な篇です。

この篇を読み、季節によって過ごし方が違うと初めて知った時はカルチャーショックを受けました。

昔の人はそこまで意識していたのかと。

しかしよくよく考えてみたらこの内容、納得できないところもあります。

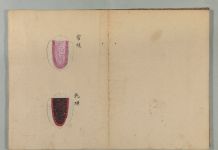

肝心肺腎が出てくるので、五行が絡んでいます。

なのになぜ脾は出てこず、「四季」と四分割され、完結させているのか。

五行色体表の五季で出る「長夏」の養生法がないのは何故なのか。

五行の土の要素が見当たらず、腑に落ちずにしばらくモヤモヤしていました。

しかし、周辺の篇をよくよく読んでみると、

その前の上古天真大論篇に

「聖人なる者あり。天地の和に処り、八風の理に従い…」

「賢人なるものあり、法は天地に則り、象は日月に似り、星辰に弁列し、陰陽に逆従し、四時を分別し、将に上古に従って、道に合同せんとす。」

と書かれてあります。

なるほど!

この辺りの文章に答えがあったのかと気づきました。

次回に続きます。

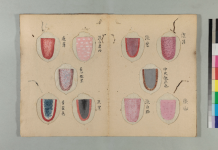

参考資料 現代語訳 黄帝内経素問 上巻 東洋学術出版社