こんにちは。

日下です。

既存の症例で、

脾胃の弱りがありながら、

心肝の昂ぶりがあるものに対し、

鍼ではそれらの諸要素を繊細にコントロールしていたものについて、

方剤に置き換えた例が直近に数例ありました。

その際、脾胃を建てる方法として色々と検証を行った中で出た課題の一部について、

今回はまとめたものとなります。

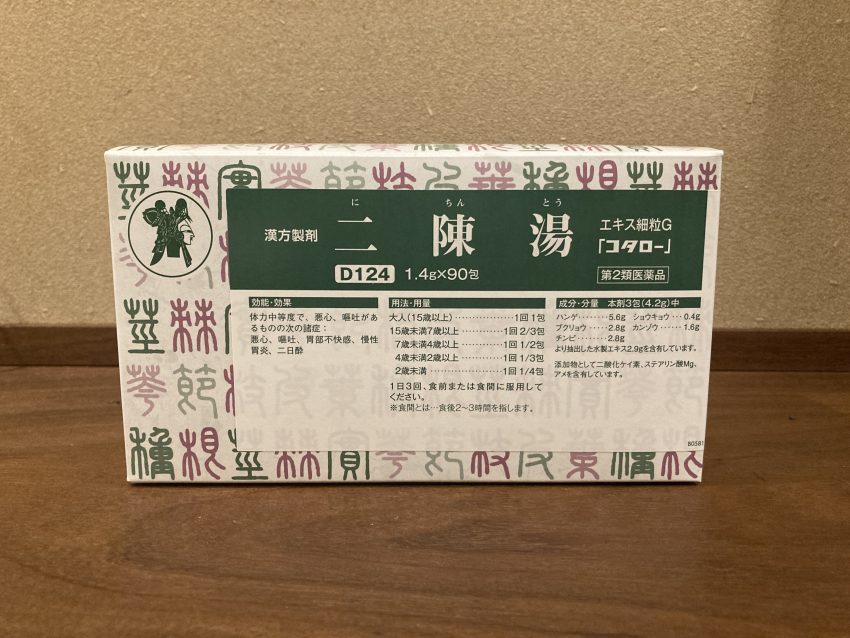

六君子湯と二陳湯は共通点の多い処方ですので、まず生薬の配合を比較します。

六君子湯…人参・白朮・茯苓・半夏・陳皮・甘草・生姜・大棗

二陳湯…半夏・陳皮・茯苓・甘草・生姜・(※烏梅)※日本では二陳湯に烏梅が組み込まれない場合が多いです。

共通点としては、茯苓・半夏・陳皮・甘草・生姜がどちらも配合されています。

相違点としては、六君子湯には人参・白朮・大棗が入り、二陳湯にはそれらがないといった内容となります。

ですので二陳湯を優先させるシーンとは、人参・白朮・大棗を避けるべき状況という事になります。

中医臨床のための方剤学 P 381

「補益類を邪実に使用すると「閉門留寇」(門を閉じて賊を家中に残す)」することになり、病状を悪化させる。…

補益類を不当に漠然と使用することは有害無益であり…」

つまり邪気を追い出さなければいけない状況では、補剤を使いすぎると治りにくい状況が生まれるので気をつけるべきといった内容となります。

傷寒論にもそういった内容があるので、次回具体的な状況を交えてご紹介できればと思います。

参考資料 中医臨床のための方剤学 東洋学術出版社 神戸中医学研究会編著