前々回の記事の続きです。

該当記事はこちらからどうぞ

その記事では

中医臨床のための方剤学 P 381

「補益類を邪実に使用すると「閉門留寇」(門を閉じて賊を家中に残す)」することになり、病状を悪化させる。…

補益類を不当に漠然と使用することは有害無益であり…」

つまり邪気を追い出さなければいけない状況では、補剤を使いすぎると治りにくい状況が生まれるので気をつけるべきといった内容となります。

傷寒論にもそういった内容があるので、次回具体的な状況を交えてご紹介できればと思います。

と書きました。

宋本傷寒論P642

「発汗して後、悪寒するものは、虚するが故なり。悪寒せず、但だ熱するものは、実するなり。当に胃気を和すべし。調胃承気湯に属す。」

中医臨床のための方剤学P74

「承気」の由来は、熱結を瀉下して胃気の下降に承順し、閉塞を通暢するの意味である。

発汗後に悪寒がなく熱があるのは邪実があるので胃気を整えるために調胃承気湯で下して治している。

診病奇侅の認識を絡めてみます。

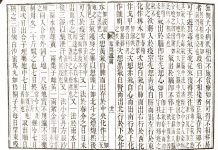

診病奇侅P40

「中脘…積聚食滞あるものは、是もなでみるに、至て堅く、根力ありて潤なく、自然と留るなり、枳実の類にて消導すへし、…是胃中元気の不足なれば、人参白朮の類にて、脾胃を補ふべし」

中脘は胃募であり腑会ですが、この状態で用薬を分けています。

例えば実して胃気を通さなければいけない時に補益類を与えればより悪化する事が想像できます。

神農本草経でも「下品」を見ると比較的補益である甘味の生薬が「上品・中品」に比べて少ない事も一つの指標ではないかと考えています。

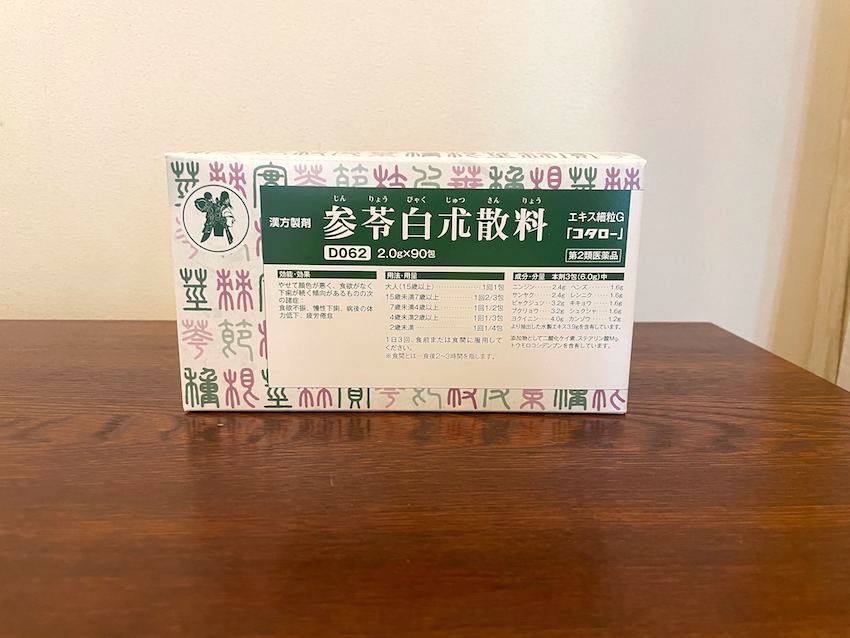

参考資料

宋本傷寒論 東洋学術出版社

中医臨床のための方剤学 東洋学術出版社 神戸中医学研究会編著

診病奇侅 医道の日本社